Вывихи в плечевом суставе Повреждение Банкарта

Вывихи в плечевом суставе (нестабильность плечевого сустава)

Плечевой сустав – наиболее подвижный сустав человеческого организма. Он позволяет Вам поднять руку, завести ее за спину, дотянуться до собственного затылка. Считается, что именно благодаря труду и своим рукам человек стал человеком, но не будет преувеличением сказать, что все многообразие функции человеческой руки основано как раз на потрясающей подвижности плечевого сустава. Движения в плечевом суставе осуществляются во всех трех плоскостях, но за увеличение объема движений в суставе нам приходится расплачиваться уменьшением его стабильности. Площадь соприкосновения головки плечевой кости и суставной впадины лопатки относительно невелика, даже с учетом хрящевой губы, которая окружает ее и увеличивает площадь контакта суставных поверхностей и стабильность сустава.

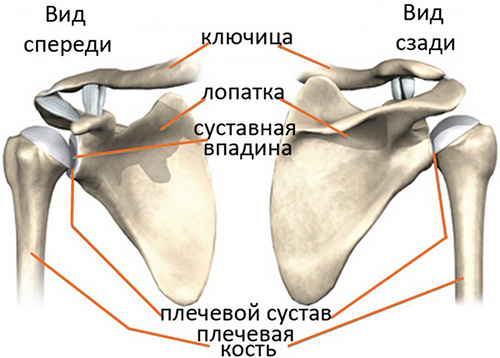

Анатомия

Анатомическое строение нормального плечевого сустава.

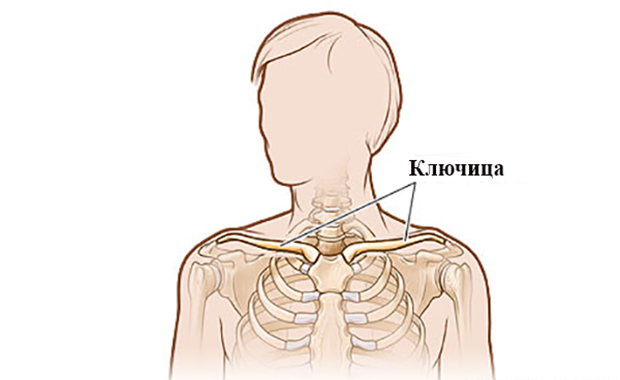

Плечевой сустав образован тремя костями: головкой плечевой кости, суставной впадиной лопатки и ключицей, не связанной с суставом анатомически, но значительно влияющей на его функцию.

Головка плечевой кости соответствует по форме суставной впадине лопатки, называемой также гленоидальной впадиной (от латинского термина cavitas glenoidalis – суставная впадина). По краю суставной впадины лопатки имеется суставная губа – хрящевой валик, который удерживает головку плечевой кости в суставе.

Прочная соединительная ткань, образующая капсулу плечевого сустава, по сути, является системой связок плечевого сустава, которая помогает головке плечевой кости оставаться в правильном положении относительно суставной впадины лопатки. Связки прочно срастаются с тонкой капсулой сустава. К ним относятся клювовидно-плечевая и суставно-плечевая связки (имеет три пучка: верхний, средний и нижний). Также плечевой сустав окружен мощными мышцами и сухожилиями, которые активно обеспечивают его стабильность за счет своих усилий. К ним относятся надостная, подостная, малая круглая и подлопаточная мышцы, которые образуют вращательную манжету.

Что такое вывих в плечевом суставе?

Головка плечевой кости лежит в суставной впадине лопатки подобно баскетбольному мячу на тарелке. Получив большой объем движений, плечевой сустав пожертвовал стабильностью. Для него характерны подвывихи, вывихи, разрывы суставной капсулы. Под стабильностью сустава понимают способность головки плечевой кости оставаться в правильном месте и не вывихиваться, то есть не смещаться относительно суставной впадины лопатки под действием внешней силы. Соответственно, под нестабильностью плечевого сустава понимают состояние, при котором головка плечевой кости может выходить из суставной впадины лопатки при приложении внешнего усилия или при каких-либо движениях.

Вывихи в плечевом суставе (правильнее их называть вывихами плечевой кости в плечевом суставе, или вывихами головки плечевой кости) бывают передними, задними и нижними, в зависимости от того, куда сместилась головка плечевой кости.

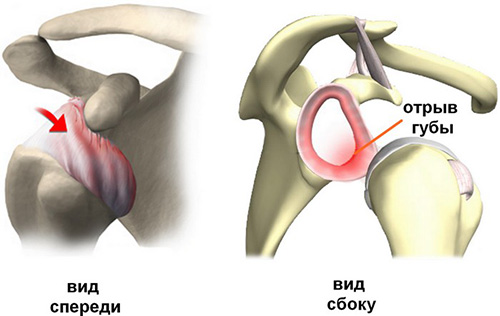

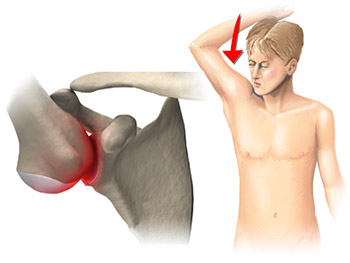

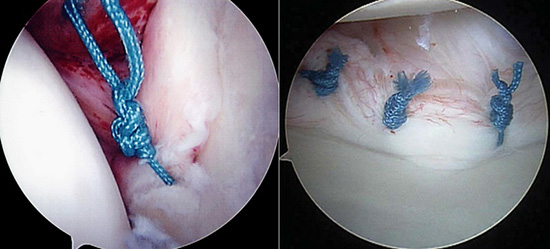

Передний вывих. Встречается чаще всего (более 98% случаев). Вывих может произойти при травме, а может и спонтанно, при каком-либо неудачном движении (как правило, при движениях типа «бросок копья»). Головка плечевой кости смещается вперед, и заходит под клювовидный отросток лопатки, поэтому этот вывих иногда называют и подклювовидным. Если головка плечевой кости сместится вперед дальше, то она окажется под ключицей (подключичный вывих). При переднем вывихе головка отрывает от края суставной впадины лопатки суставную губу (повреждениеБанкарта, названо именем английского хирурга Arthur Sidney Blundell Bankart (1879 – 1951)). Кроме этого, может произойти и разрыв самой капсулы сустава.

Передний вывих

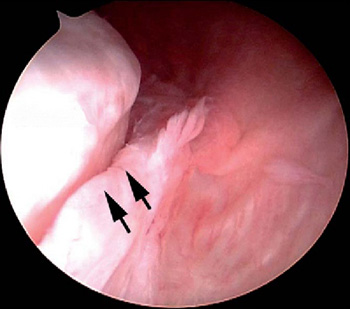

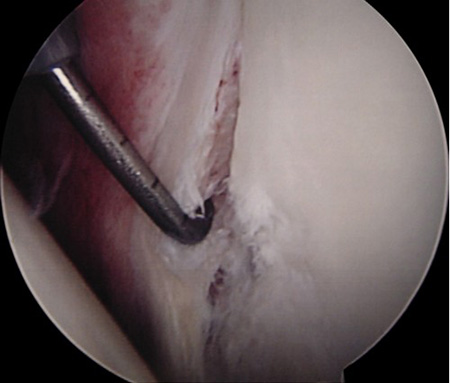

Отрыв суставной губы — фотография, сделанная при артроскопической операции (в сустав через прокол введена видеокамера)

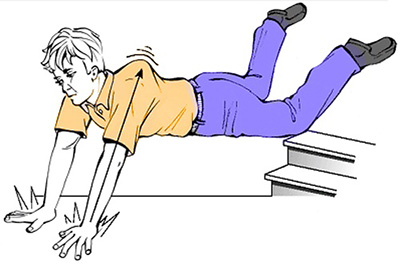

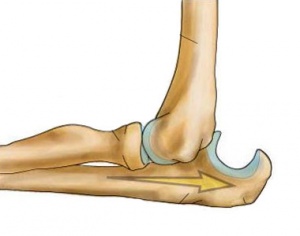

Задний вывих. Встречается в 1-2% случаев. Типичный механизм вывиха – падение на вытянутую вперед руку. При этом также происходит отрыв губы, но только не в переднем отделе, а в заднем.

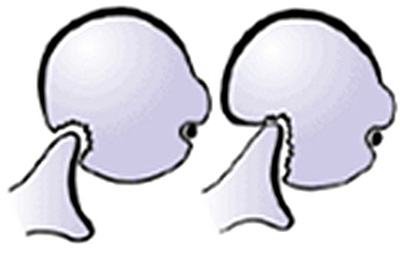

Типичный механизм заднего вывиха.

Помимо передних и задних вывихов крайне редко встречаются нижние вивихи, при которых головка плечевой кости смещается вниз (лат. — luxatio erecta). Отличительной особенностью этого вывиха является то, что пострадавший не может опустить руку вниз и вынужденно держит ее над головой.

Нижний вывих — luxatio erecta

Почему происходит вывих?

Чаще всего вывих происходит из-за травмы. Однако, помимо самой травмы, вывиху могут способствовать и другие причины:

— Генерализованная гипермобильность суставов. Представляет собой состояние, встречающееся у 10–15% населения и характеризующееся избыточной (в сравнении со средним в данной возрастной и половой группе) амплитудой движений в суставах.

— Дисплазия суставной впадины лопатки. У некоторых людей суставная впадина менее глубокая, чем у других, и это будет способствовать вывихам. Кроме того, суставная впадина лопатки у некоторых людей может быть слишком наклонена вперед (передняя инклинация), или назад (задняя инклинация), что будет способствовать вывихам вперед или назад соответственно. Бывает и гипоплазия суставной впадины (несформировавшаяся нижняя часть суставной впадины). Кроме того, вывихам могут способствовать и несколько других редких анатомических особенностей.

— Повторяющиеся (многократные) растяжения капсулы сустава и связок. Плавание, теннис и волейбол – вот те виды спорта, которые сопровождаются повторяющимися движениями с избыточным размахом и могут приводить к растягиванию связок плечевого сустава. Многие профессии также сопровождаются повторяющимися избыточными движениями. В результате многократная травматизация приводит к тому, что связочный аппарат ослабевает и не может обеспечивать стабильность плечевого сустава.

Симптомы:

При первом вывихе в плечевом суставе в большинстве случаев имеется боль, которая по большей части обусловлена разрывом мягких тканей (связок, капсулы, отрывом суставной губы). При повторных вывихах боли значительно меньше либо ее вообще может не быть. Это обусловлено тем, что мягкотканые структуры, стабилизирующие сустав, были повреждены в ходе предыдущих вывихов.

Ограничение движений. Поскольку головка плечевой кости находится не в суставе, то движения весьма ограничены. Чаще возможны качательные движения, плечо как бы «пружинит», а не двигается.

Деформация области плечевого сустава. При переднем вывихе головка плечевой кости смещается вперед, и соответственно передняя часть области плечевого сустава становится более округлой, а в ряде случаев, если пациент худой, под кожей можно прощупать смещенную головку плечевой кости. Если вывих задний – то на передней поверхности области плечевого сустава под кожей начинает выпирать клювовидный отросток лопатки.

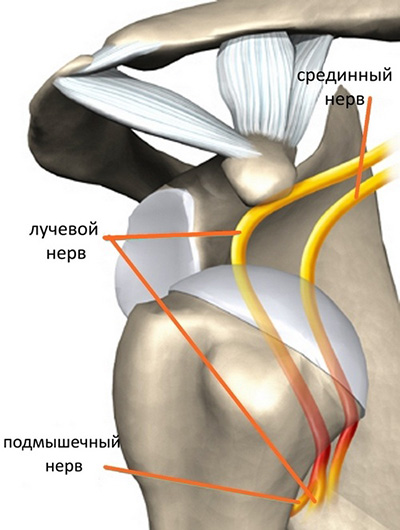

Может возникнуть нарушение чувствительности кисти, предплечья или плеча. Онемение или чувство мурашек, иголок может быть обусловлено как повреждением/сдавлением нервов смещенной головкой плечевой кости, так и в результате отека, который при первичном вывихе возникает практически всегда.

Сдавление нерва при переднем вывихе

Первая помощь.

— не пытайтесь вправить сустав самостоятельно, поскольку неспециалист часто ошибается в диагнозе и может спутать вывих с переломом. Кроме того, непрофессиональное вправление вывиха может привести к повреждению нервов или сосудов.

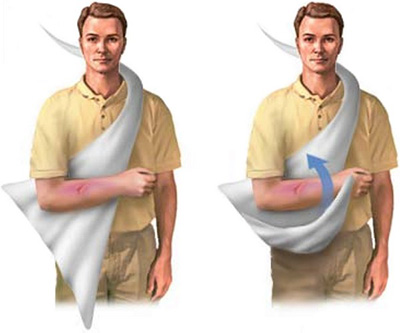

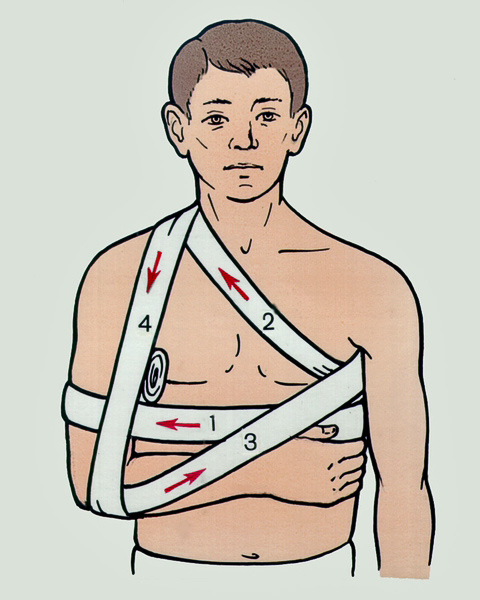

— подвесьте руку на косыночной повязке. Косынка представляет собой отрезок ткани со связанными концами, одеваемый на шею и поддерживающий поврежденную руку. Обратитесь к врачу как можно быстрее!

Косыночная повязка

Правила наложения косыночной повязки

Осмотр врача и диагноз.

Диагноз вывиха плечевой кости выставляется по результатам осмотра и дополнительных методов исследования (рентгенологических, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии). Во время осмотра врач расспросит вас об обстоятельствах травмы. Постарайтесь максимально подробно, но при этом лаконично рассказать о том, что случилось. Не забудьте сообщить об описанных выше симптомах, если они имеются (чувство онемения и т.д.).

Врач осмотрит сам область плечевого сустава, возможно, проведет некоторые тесты.

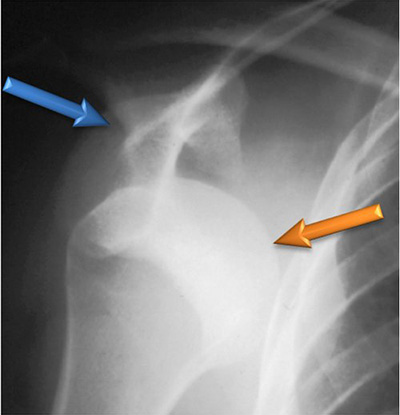

Золотым стандартом диагностики вывихов плечевого сустава является рентгенография, которая позволяет не только оценить местоположение головки плечевой кости (правильное, в переднем, заднем или нижнем вывихе), но и повреждение самих костей.

Чаще всего рентгенографию выполняют в прямой проекции.

Рентгенограмма в прямой (передне-задней) проекции. Головка плечевой кости (рыжая стрелка) сместилась относительно суставной впадины лопатки (синяя стрелка). Однако согласитесь, по этой рентгенограмме сложно понять кудасместилась головка – кпереди или кзади? Для того, чтобы уточнить этот вопрос (если направление смещение вызывает сомнения, например, врач не может определить пальпаторно), выполняют рентгенографию в осевой (аксиллярной) проекции.

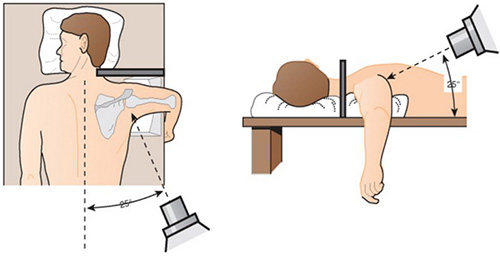

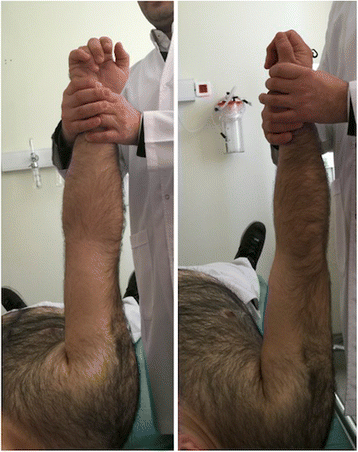

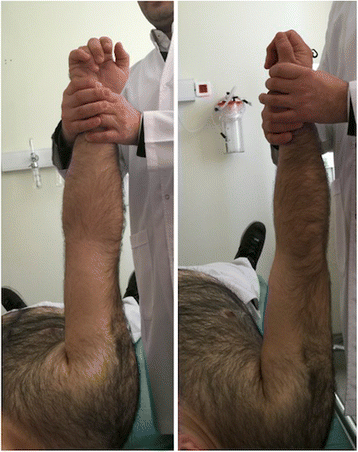

Укладка для выполнения рентгенограммы в аксиллярной проекции

Тот же рентгеновский снимок в прямой проекции и новый снимок в осевой проекции. Теперь четко видно, что вывих передний. Головка плечевой кости (рыжая стрелка) сместилась относительно суставной впадины лопатки (синяя стрелка) кпереди и располагается под ключицей (зеленая стрелка).

Однако, к сожалению, при вывихе могут повреждаться не только мягкие ткани (чаще всего это отрыв суставной губы), но и кости. В таком случае говорят о переломовывихе. Какие переломы могут произойти при вывихе?

Край суставной впадины лопатки может продавить вмятину в головке плечевой кости в тот момент, когда головка перекатывается через край при вывихе (иногда этот перелом может возникнуть и, наоборот, при вправлении).

Край суставной впадины лопатки продавливает вмятину в головке плечевой кости при вывихе

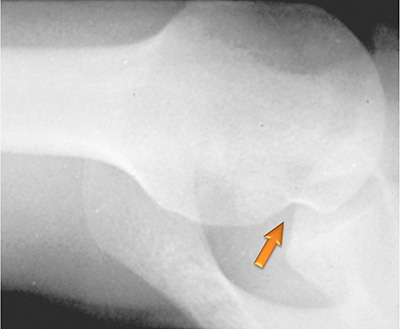

Такой перелом называют импрессионным (т.е. вдавленным), или переломом Hill-Sachs (Хил-Сакcа, по именам двух американских хирургов Harold Arthur Hill (1901-1973) и Maurice David Sachs (1909-1987)). Его можно увидеть и на традиционной рентгенограмме в передне-задней проекции, если она выполнена качественно. Однако увидеть такой перелом можно в том случае, если хирург знает о такой патологии и специально обращает на нее внимание. Гораздо более яркая картина такого перелома видна на уже упомянутых нами рентгенограммах в осевой проекции.

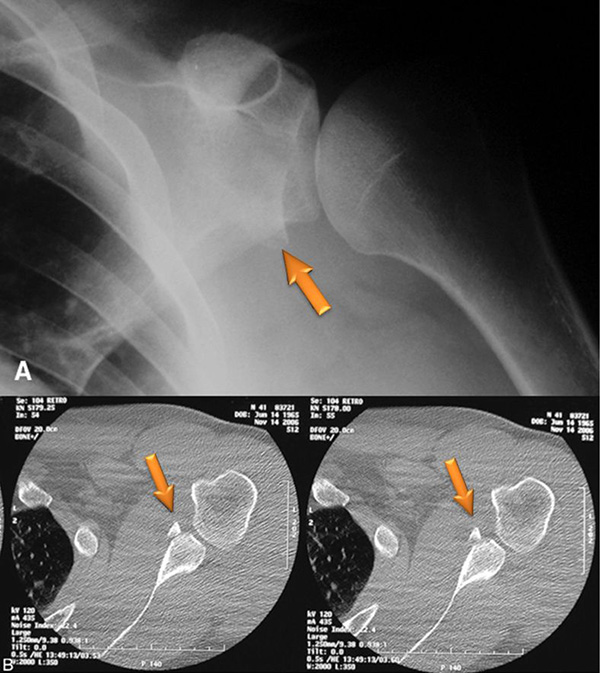

Импрессионный перелом Хил-Сакса после переднего вывиха

Импрессионный перелом Хил-Сакса после заднего вывиха.

Помимо импрессионных переломов головки плечевой кости при перекате могут возникнуть и переломы суставной впадины лопатки.

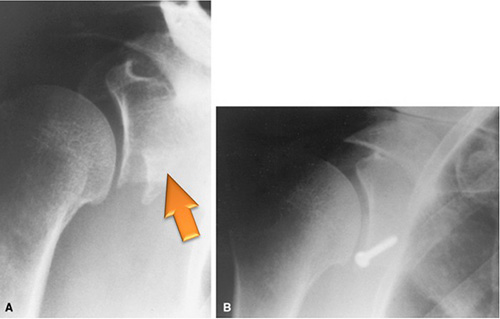

Перелом нижне-передней части суставной впадины лопатки, по поводу которого пришлось выполнять операцию и фиксировать отломок кости винтом.

Для диагностики таких переломов (импрессионных переломов Хилл-Сакса и переломов суставной впадины лопатки) может использоваться не только рентгенография, но и компьютерная томография.

Сверху – рентгенограмма в передне-задней проекции, перелом нижне-переднего края суставной впадины лопатки. Снизу – компьютерная томограмма. Виден перелом нижне-переднего края суставной впадины лопатки.

Стоит отметить, что правильно выполненные рентгенограммы и их адекватная оценка компетентным специалистом позволяют обойтись без дорогостоящей компьютерной томографии, которая попросту не даст новой важной информации.

Помимо импрессионных переломов Хилл-Сакса бывают так называемые «повреждения хряща Хилл-Сакса», при которых в момент переката головки над краем суставной впадины лопатки перелом не происходит, а только повреждается поверхностный слой – хрящ.

Малый «Хилл-Сакс» — фотография, сделанная при артроскопической операции (в сустав через прокол введена видеокамера) – «трещина» хряща на головке плечевой кости

Кроме того, помимо отрывов суставной губы, разрывов капсулы и связок и переломов при вывихе плечевом суставе могут повреждаться и другие мягкие ткани.

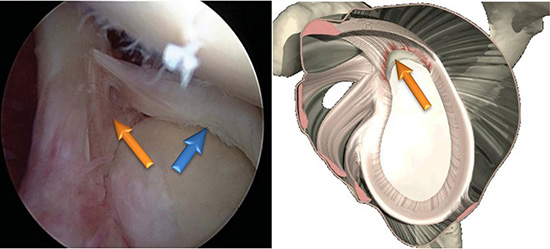

В частности, один из вариантов такого повреждения – SLAP повреждение (аббревиатура от англ. Superior Labrum Anterior Posterior). SLAP повреждения означают разрывы губы, т.е. происходит не отрыв губы целиком, а ее разрыв на две части (как правило), при этом внешняя часть остается прикрепленной к кости. Чаще SLAP повреждения возникают в верхней части суставной губы, там, где к надсуставному бугорку прикрепляется сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. При этом разрыв губы при SLAP повреждении может затрагивать и само сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча.

SLAP – повреждения. Слева – вид при артроскопической операции (в плечевой сустав введена тонкая видеокамера). Справа – схема повреждения. Рыжей стрелкой показан разрыв в месте прикрепления сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча, синей стрелкой – продольный разрыв суставной губы.

SLAP-повреждения возникают относительно редко, и их достаточно сложно диагностировать. Такое пвреждение можно заподозрить при выполнении магнитно-резонанстной томографии (МРТ) или при артрокопии, когда в сустав вводится видеокамера.

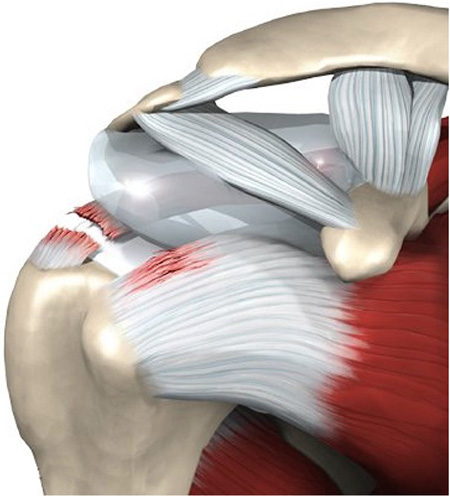

Кроме SLAP-повреждения бывает и разрыв сухожилия надостной мышцы, которое крепится к большому бугорку плечевой кости. Эти повреждения тоже встречаются редко, но ваш врач должен знать о них – как известно, найти можно только ту проблему, о существовании которой ты знаешь.

Разрыв сухожилия надостной мышцы.

Лечение – вправление вывиха

В любом случае, при первом вывихе диагностика таких относительно редких повреждений как SLAP и разрывы надостной мышцы не очень актуальны. Сейчас гораздо важнее уточнить характер вывиха (его направление – кпереди или кзади) и исключить переломы, для чего абсолютно достаточно традиционных рентгенограмм. После этой диагностики необходимо выполнить вправление, т.е. устранить вывих, а потом уже, при необходимости, заниматься диагностикой более тонких проблем (разрывы губы, отрывы сухожилий).

рент сейчас мы говорим о первичной диагностике, и важнее вправить сустав.

Прежде всего стоит сказать, что чем быстрее вы обратитесь к врачу для вправления вывиха, тем легче вправить плечо. Первые вывихи вправляются тяжелее, чем повторные. После диагностики врач производит попытку закрытого, т.е. безоперационного вправления вывиха. Для этого применяются специальные приемы, которые показаны на иллюстрациях ниже. На самом деле способов закрытого вправления гораздо больше, и мы показываем вам только самые распространенные. Перед вправлением вывиха проводят обезболивание – как правило в сустав вводят раствор новокаина.

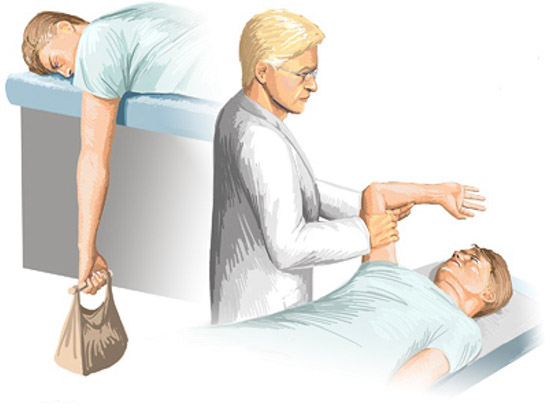

Вытяжение по Stimson, вправление по Кохеру

Вправление по Гиппократу

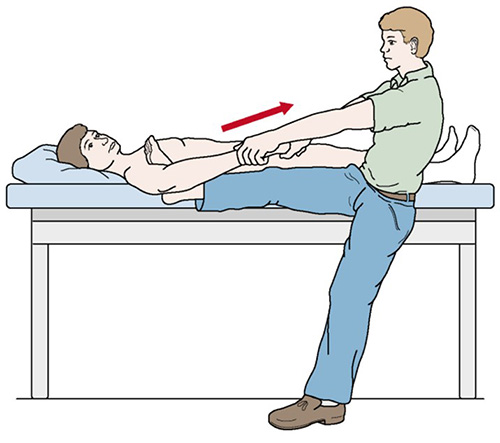

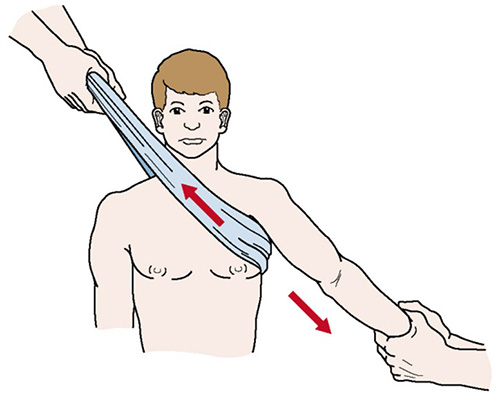

Вправление с противотягой по Роквуду

Если с момента вывиха прошло достаточно времени (например, больше суток), то мышцы сокращаются, и вправить такой вывих становится очень сложно. В таком случае выполняют вправление под анестезией (наркозом) с добавлением специальных лекарств, которые расслабляют мышцы (миорелаксанты). Если в этом случае вправить вывих не удалось, то выполняют операцию – сустав вскрывают и вправляют его открытым способом.

После вправления вывиха обязателен рентгенологическй контроль, который позволяет оценить правильность вправления и, кроме того, еще раз исключит наличие переломов, которые могли быть не видны на рентгенограммах плечевого сустава в состоянии вывиха. Кроме того, уже упоминавшийся импрессионный перелом Хилл-Сакса может возникнуть и при вправлении.

Что делать после вправления первого вывиха?

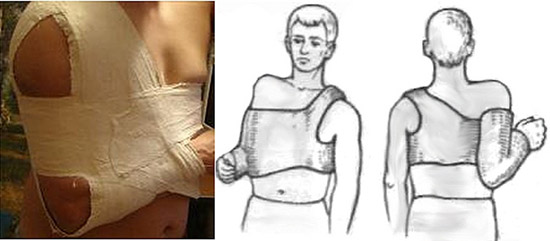

После вправления вывиха традиционно выполняют иммбилизацию, то есть обездвиживание сустава. Для этого в нашей стране достаточно часто используют громоздкие и крайне неудобные для пациента гипсовые повязки типа Дезо, Смирнова-Вайнштейна на три-четрыре и даже больше недель. Считается, что иммобилизация нужна для того, чтобы срослись порванные при вывихе связки, суставная губа.

Слева – гипсовая повязка Дезо. Справа — повязка Смирнова-Вайнштейна

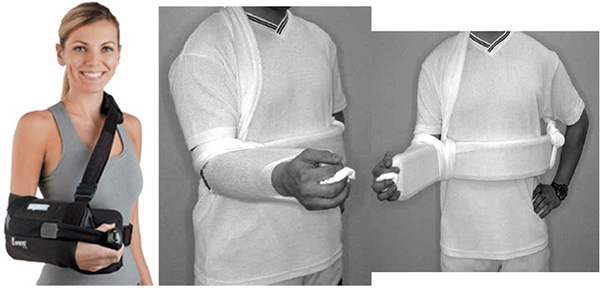

Не случайно на приведенной нами иллюстрации у пациента страдальческое лицо – носить такую повязку в течение нескольких недель настоящее мучение. Сейчас надо окончательно признать, что такие весьма неудобные повязки совершенно не нужны! В современной практике используют удобные и практичные слинг-повязки:

Слинг-повязка

Последние научные исследования показывают, что частота возникновения повторных вывихов одинакова при иммобилизации в течение одной недели и трех и более недель! Соответственно, нет нужды в длительной иммобилизации.

Помимо слинг-повязки существует еще и вариант иммобилизации в отведении:

Иммобилизация в таком положении приводит к тому, что натягиваются передняя капсула сустава и прижимается к кости оторванная в переднем отделе суставная губа. Соответственно, выше шансы того, что оторванная губа прирастет и вывихов больше не случится. Такая иммобилизация чуть менее удобна, чем слинг-повязка, но частота повторных вывихов после иммобилизации в отведении меньше.

Для обезболивания после вывиха обычно применяются противовоспалительные препараты в таблетках или капсулах (парацетамол, ибупрофен, ортофен, нимесулид, мелоксикам и т.д.). В первые 2-3 суток после вывиха и его вправления можно охлаждать сустав, что уменьшит отек и снизит боль.

Никакие биологически активные добавки, препараты на основе хондроитин и глюкозамин сульфата (Дона, Артра, Терафлекс), витамины и другие при вывихах не помогают и не способствуют сращению связок! Все это – не более чем напрасная трата денег и, в некоторых случаях, может быть даже опасным экспериментом со своим здоровьем.

К сожалению, после первого вывиха всегда есть вероятность того, что вывих повторится. Если вывих произойдет во второй раз, то это значит, что структуры, удерживающие плечевую кость (связки, суставная губа) не выполняют свою функцию в достаточной мере и такой вывих уже называют привычным или используют другой, более современный термин – «хроническая нестабильность плечевого сустава».

Повторные вывихи чаще бывают у молодых людей (моложе 30 лет), если первый вывих произошел в более старшем возрасте, то вероятность повторного вывиха меньше. С другой стороны, к сожалению, с увеличением возраста вывихи как правило носят более тяжелый характер – чаще встречаются переломовывихи. По данным крупных исследований оказалось, что у пациентов моложе 30 лет вероятность повторного вывиха равняется 37-41%. При этом иммобилизация в отведении снижает этот риск до 25%.

Лечение привычного вывиха (хронической нестабильности)

К сожалению, если вывих случился во второй раз, то он почти всегда произойдет в третий, четвертый раз…. Иногда число вывихов превышает несколько сотен. Нет смысла ждать — каждый повторный вывих все больше разрушает стабилизирующий аппарат плечевого сустава. Распространено мнение, что физические упражнения помогают укрепить сустав и избежать повторных вывихов, однако стоит признать такую тактику скорее неверной — вклад мышц в стабильность сустава очень небольшой. Кроме того, при хронической нестабильности зачастую и невозможно «накачать» мышцы, так как многие силовые упражнения сами по себе могут привести к повторному вывиху.

Итак, если вывих привычный или, другими словами, имеется хроническая нестабильность плечевого сустава, то есть только один выход – операция. Существует много вариантов хирургической стабилизации плечевого сустава, но золотым стандартом лечения типичной нестабильности в настоящее время является операция Банкарта. Сейчас эта операция выполняется артроскопически, т.е. без традиционного разреза. Через один прокол длиной 1-2 сантиметра в сустав вводят видеокамеру и осматривают все повреждения изнутри. Через 1-2 других маленьких прокола в сустав вводят специальные инструменты, которыми создают новую суставную губу взамен старой, которая, как правило, полностью стесывается при предыдущих вывихах и попросту отсутствует.

Для создания новой суставной губы формируют валик из капсулы сустава, который подшивают к кости специальными якорными фиксаторами. Если плечо вывихивается кпереди, то суставную губу восстанавливают спереди, а если плечо вывихивается кзади – то суставную губу восстанавливают сзади. Кроме того, если нужно, в ходе операции устраняют продольные разрывы суставной губы (SLAP-повреждения) или разрывы надостной мышцы. Схематически операция Банкарта показана на видеоролике:

Операция Банкарта: артроскопическая стабилизация плечевого сустава

Фотографии, сделанные в конце артроскопической стабилизации плечевого сустава – создан валик из капсулы сустава, который препятствует вывихам.

Для выполнения артроскопической операции Банкарта необходимы так называемые якорные фиксаторы. Это специальные приспособления, которые на одном конце имеют специальный фиксатор, к которому крепятся очень прочные нити. По виду материала, из которого изготовлен сам фиксатор (якорь) они бывают двух типов – рассасывающиеся и нерассасывающиеся. Нерассасывающиеся фиксаторы – металлические (как правило из титановых сплавов), они изготавливаются в виде винта, который вводится в канал кости и остается там навсегда. В целом современные сплавы весьма безопасны и длительное нахождение фиксатора не причиняет каких-либо проблем. Преимуществом нерассасывающихся (металлических) фиксаторов является то, что они более прочные. Другой вариант фиксатора – рассасывающийся. Его изготавливают из специального материала (обычно – полимолочная кислота), которая за несколько месяцев рассасывается и замещается костью. Такие фиксаторы не видны на рентгене, можно увидеть только просветление от канала в кости, в котором установлен рассасывающийся якорный фиксатор. Рассасывающиеся якорные фиксаторы изготавливают как в виде винта, так и в виде специального клина, который, поворачиваясь, фиксируется в кости.

Для выполнения артроскопической стабилизации по Банкарту обычно требуется 3-4 якорных фиксатора. Выбор конкретного вида якорного фиксатора осуществляется оперирующим хирургом, но в целом пациент также должен быть проинформирован о том, какой фиксатор планируется к использованию в его случае. Мы рекомендуем использовать фиксаторы фирм с мировым именем, которые давно зарекомендовали себя. В первую очередь можно выделить фиксаторы FASTIN®, PANALOK , VERSALOK™, BIOKNOTLESS™, GII, HEALIX™ фирмы DePuy Mitek (подразделениеJohnson and Johnson), PushLock® Knotless Anchor фирмы Arthrex и TWINFIX™ фирмы Smith&Nephew.

Различные варианты рассасывающихя и нерассасывающихся якорных фиксаторов, к которым крепятся нити для реконструкции суставной губы

Конечно же, в некоторых случаях могут быть целесообразны и другие, более редкие операции. Наиболее подходящий вид операции в Вашем случае стоит обсуждать со своим лечащим врачом. В частности, если есть импрессионный перелом Хилл-Сакса, то необходимо устранить вдавление на кости, иначе вывихи будут повторяться вновь и вновь. Для этого как правило используют трансплантат – из гребня подвздошной кости берут кусочек кости размерами, соответствующими объему перелома и вставляют его в плечевую кость, фиксируя винтами. При переломах лопатки необходимо выполнять остеосинтез – т.е. усместившиеся осколки кости ставят на место и фиксируют винтами или пластинами. Если имеется дисплазия вертлужной впадины (ее избыточный наклон кпереди или кзади), то может выполняться коррегирующая остеотомия, при которой наклону суставной впадины лопатки придают правильное положение.

В некоторых случаях операцию Банкарта выполняют и при первых вывихах. Такая тактика, как правило, используется у профессиональных спортсменов.

Иногда операцию Банкарта выполняют при субкомпенсированной нестабильности, т.е. тогда когда у человека после одного-двух вывихов они больше не повторяются, но человек не уверен в своем плече, ему кажется, что оно вот-вот «вылетит» и он инстинктивно ограничивает движение.

К хирургическим ошибкам относят все действия хирурга, которые невольно нанесли или могли нанести ущерб больному. Под врачебной ошибкой понимается «добросовестное заблуждение врача», которое решительно исключает какой-либо умысел или противоправные действия при совершении ошибки.

Несмотря на то, что осложнения, как первичные тяжелые, возникающие в момент вывиха голени, так и многочисленные вторичные, объективно развивающиеся позже, особенно на госпитальном этапе, создают серьезные предпосылки для неблагоприятных исходов, нельзя не учитывать и другой обширный источник этого неблагополучия — врачебные ошибки, допускаемые на различных этапах оказания помощи пострадавшим.

Многие авторы отмечают многочисленные ошибки в диагностике сосудистых нарушений, приводящие к неправильной тактике и лечению [2—7]. По данным О.М. Мадыкенова, они достигают 73% [1].

Работа основана на личных наблюдениях и анализе историй болезней 228 чел. с травматическими вывихами голени, лечившихся в Гомельской областной клинической больнице и других клиниках Беларуси.

Изучены отдаленные результаты у 188 больных. При оказании помощи у 105 (56%) пострадавших допущено 235 ошибок различной степени сложности в различные периоды травмы. Они происходили на всех этапах: догоспитальном, госпитальном, при обследовании, лечении (до и после операции, в период восстановительного лечения), а также при принятии экспертного решения по нетрудоспособности.

Мы разделили ошибки, допущенные при оказании помощи нашим больным, на пять групп: организационные и тактические, диагностические, лечебные, технические и экспертные. В зависимости от степени тяжести они были разделены на легкие, тяжелые, непоправимые и катастрофические (таблица, см. в бумажной версии журнала).

Легкие ошибки не вызывали последствий или они были незначительными (например, задержка пострадавшего в приемном отделении или неправильная укладка при рентгенографии конечностей). Тяжелые приводили к осложнениям, длительному лечению, инвалидности, последствия которых можно было устранить или уменьшить степень их тяжести (например, неполноценная хирургическая обработка раны при открытом вывихе голени привела к остеомиелиту коленного сустава в свищевой форме и рецидиву вывиха, определена вторая группа инвалидности, а последующее закрытое вправление вывиха в аппарате Волкова—Оганесяна позволило создать анкилоз коленного сустава в функционально выгодном положении и привело к ликвидации остеомиелита, что позволило снять группу инвалидности). Непоправимые ошибки приводили к инвалидности, которую невозможно было устранить (например, отказ от первичной хирургической обработки и остеосинтеза при открытом вывихопереломе привел к остеомиелиту коленного сустава с неправильно сросшимся мыщелком, сохранению подвывиха, грубой деформации сустава, укорочению ноги, пожизненно определена вторая группа инвалидности — у одной больной; не проводился динамический контроль за голенью при функционировавших коллатералях — у другой больной с повреждением подколенной артерии, окклюзия коллатералей обнаружена через 10 часов, шов артерии выполнен через 12 часов, развился аутолиз мышц голени, потребовавший ее ампутации). Катастрофические ошибки были особо грубыми, вели к смерти (например, шов подколенной артерии через 12 часов после травмы — развилась острая почечная недостаточность, приведшая к смерти; при варикозном расширении вен и повреждении подколенной артерии не назначались антикоагулянты, последовала смерть от тромбоэмболии легочной артерии).

Особо серьезными были ошибки первых трех групп (организационные и тактические, диагностические, лечебные), где остро звучит прогноз инвалидности и снижение качества жизни, а порой решается вопрос о жизни или смерти пациента.

Среди тактических и организационных ошибок (всего 72) встречались следующие: 1) длительное пребывание в приемном отделении больных с травматическим вывихом голени при множественной и сочетанной травме без осмотра врачами-специалистами, соответствующими поврежденным органам и сопутствующим заболеваниям; 2) вывих вправлялся лишь после завершения первичной хирургической обработки; 3) откладывалось закрытое вправление вывиха на 1 и 2 дня; 4) контрольная рентгенография коленного сустава после вправления вывиха назначалась поздно — через 2—3 недели; 5) оперативное вправление консервативно невправимых вывихов откладывалось на несколько недель; 6) с сосудистыми нарушениями больные долго находились в больнице без осмотра хирургом, устранения вывиха (до 5—30 ч) и выполнения ангиохирургического пособия (до 48 ч); 7) при явной ишемии не предпринималась ревизия подколенной артерии, не вызывался ангиохирург, а лишь велось пассивное наблюдение – до 3 сут; 8) отсутствовало наблюдение за больными с сосудистыми нарушениями после вправления вывихов; 9) ангиография проводилась до вправления вывиха; 10) бездеятельность до приезда ангиохирурга, не проводилось временное эндопротезирование подколенной артерии; 11) ангиохирург выполнял операцию не в ЦРБ, куда приехал по вызову, а в областном центре через сутки; 12) неоправданно долгое выжидание самоизлечения неврита вместо ревизии и шва нерва; 13) запоздалое восстановление бедренной и подколенной артерий — через 15 и 72 ч соответственно в середине—конце фазы возникновения необратимых процессов и в середине фазы завершения необратимых процессов абсолютной ишемии (по классификации И.Н. Гришина); 14) ампутация при гангрене с тяжелой интоксикацией откладывалась до поздних сроков — через 3—4 недели.

К диагностическим ошибкам (их было 61) мы отнесли: 1) неполноценный сбор анамнеза и механизма вывиха, поверхностное обследование больного; 2) необнаружение подвывиха голени, маскирующегося гемартрозом, тучностью больных; 3) невыполнение рентгенографии коленного сустава при переломе голени в верхней трети или бедра в нижней трети; 4) при рентгенографии (чаще с короткими пленками) коленный сустав оказывается вне зоны обследования; 5) невыявление вывиха при множественной и сочетанной травме, при открытом повреждении коленного сустава; 6) необнаружение вывиха голени на рентгенограмме коленного сустава, на которой видна картина консервативно невправимого вывиха; 7) при клиническом выявлении разрыва связок коленного сустава не проверялась степень патологической подвижности голени, т.е. не обнаруживался «скрытый вывих голени»; 8) при переломе бедра или голени не проверялась целостность крестообразных связок и степень патологической подвижности, т. е. пропускался «плавающий коленный сустав» и скрытый вывих; 9) невыявление повреждения артерии при отсутствии активных движений стопой, пульса и чувствительности на стопе в первые часы и позже, а также при ушивании раны в подколенной области без ревизии сосудисто-нервного пучка; 10) ошибочное определение повреждения берцовых нервов и ненужное лечение мнимого неврита при полном нарушении магистрального и окольного кровообращения; 11) при одновременном повреждении магистральных сосудов и нервов в подколенной ямке не выявляли травму нервов и не проводили лечение; 12) невыявление повреждения нервов даже при осмотре их в ране: нервы и сосуды осматривались выше уровня повреждения или нервы вовсе не осматривались; 13) переоценка значения капиллярного кровообращения на пальцах стопы — симптома Квинке при полном разрыве подколенной артерии и отсутствии функции ее коллатералей; 14) не выяснялось после вправления, какие именно связки повреждены; 15) запоздалое выполнение контрольной рентгенограммы при возникшем вторичном смещении голени; 16) необнаружение вторичного смещения голени на контрольном рентгеновском снимке; 17) гипердиагностика вывиха при повреждении мениска, вывиха надколенника, эпифизеолизе бедра и большеберцовой кости; 18) неправильная формулировка диагноза, не отражающая вывих голени.

К техническим ошибкам отнесен один случай использования сосудистого протеза с явным несоответствием по диаметру.

Экспертные ошибки при определении временной и постоянной нетрудоспособности выявлены у 12 больных.

Они не имели той остроты, которая отмечалась в первые периоды травмы. Стоял вопрос не о сохранении конечности или жизни, проблема решалась в другой плоскости — качества жизни и трудоспособности. Мы выделили для этого этапа две степени тяжести последствий и врачебных ошибок. К легким ошибкам отнесли преждевременное направление на МРЭК для определения группы инвалидности. Тяжелой экспертной ошибкой было определение группы инвалидности без права работать через 3—4 мес тем больным, которые через 7—10 мес полностью выздоравливают, например определение II группы инвалидности через 4 мес после травмы пострадавшему, у которого через 8—9 мес восстановилась функция коленного сустава. Для пострадавших и общества выгоднее, чтобы они были на листке временной нетрудоспособности, например 9—12 мес, а затем вышли на работу или им была определена хотя бы III группа инвалидности, чем если бы через 3—4 мес травмы они получили II группу, тем самым надолго выйдя из-под наблюдения лечащего врача и утратив профессиональные навыки.

В основе возникновения ошибок лежали объективные обстоятельства и субъективные факторы. Установлены следующие основные причины врачебных ошибок:

1. Сложность и полиморфизм клинической картины при сочетанных и множественных повреждениях, тяжесть общего состояния больных.

2. Дефекты в организации срочной помощи, недостаточный уровень обеспечения диагностической аппаратурой или оборудованием.

3. Невысокая квалификация и недостаточный общехирургический и специальный в травматологии опыт врачей, отсутствие у многих из них практических навыков в хирургии этой области, требование самой ситуации, чтобы хирурги неотложно, срочно или отсроченно выполнили то, чего они еще не знают и не умеют.

4. Субъективные причины, связанные с личностью хирурга.

К причинам субъективных ошибок, связанных с личностью хирурга, мы отнесли следующие: 1) неподготовленность и неосведомленность хирургов о современных методиках обследования и лечения больных, особенно при сочетанных травмах; 2) недостаточность в личном профессиональном росте и изучении прогрессивных методик; 3) невыполнение динамического контроля за состоянием пострадавшего; 4) недостаточность внимания, вдумчивости и усердия в выполнении рутинной работы, безынициативность.

Из сказанного можно сделать выводы:

1. Истоки ошибок при оказании помощи лицам с травматическими вывихами голени многочисленны и разнообразны, допущены у 56% больных во все периоды травматической болезни и на разных этапах.

2. Ошибки обусловлены объективными и субъективными факторами. Превалируют субъективные причины, преимущественно вследствие плохого знания патологии.

3. Предлагаемая нами классификация ошибок при оказании помощи больным с травматическими вывихами голени подскажет врачу, какого характера и насколько опасные ошибки он может совершить по объективным и субъективным причинам и что он должен делать, чтобы их избежать.

Литература

1. Мадыкенов О.М., Мадыкенов Р.О. // Ортопедия, травматизм и протезирование. — 1986. — N 2. — С. 35—36.

2. Полысалов В.Н. // Вестник хирургии. — 1989. — Т. 142, N 5. — С. 77—78.

3. Романчук И.А. Травматические вывихи голени и их лечение: Автореф. дис. … канд. мед. наук. — М., 1973.

4. Henshaw R.M., Shapiro M.S., Oppenheim W.L. // Clin. orthop. related. Resear. — 1996. — V. 330. — P. 152—156.

5. Richer M., Lobenhoffer P. // Injury. — 1998. — V. 29 (7). — P. 546—549.

6. Simonian P.T., Wickiewicz T.L., Hotchkiss R.N., Warren R.F. // Amer. J. Sports Medic. — 1998. — V. 26 (4). — P. 591—596.

7. Vicente-Guillen P., Figa-Mataro J., Coloma-Bellver J. // Intern. Orthopaed. (SICOT). — 1998. — V. 22. — P. 275—276.

Медицинские новости. – 2006. – №5. – С. 123-126.

Внимание! Статья адресована врачам-специалистам. Перепечатка данной статьи или её фрагментов в Интернете без гиперссылки на первоисточник рассматривается как нарушение авторских прав.

Как оказать первую помощь при вывихах

Первая помощь при вывихе

Вывих это устойчивое смещение суставных концов костей, в результате чего сустав перестает выполнять свою функцию. Вывих – одна из тяжелых и, к сожалению, нередких травм, и хотя она считается менее опасной, чем, например, перелом, последствия его могут быть не менее, а то и более серьезными, особенно если поврежден крупный сустав.

Чтобы понять, что представляет собой этот вид травм и знать, как правильно оказать первую помощь при вывихе, нужно вспомнить строение сустава.

Что такое сустав

Сустав это соединение костей, обеспечивающее движение в конечности. Сустав образуется суставными концами двух костей, покрытыми хрящевой тканью, которая амортизирует и смягчает трение при движении. Иногда в суставе находится дополнительный хрящ в роли своеобразной прокладки, например мениск в коленном суставе. Суставные части костей заключены в так называемую суставную сумку, внутри которой находится синовиальная жидкость. К суставу относятся еще и связки, которые прочно соединяют его составляющие между собой. Таким образом, сустав это весьма прочная конструкция, способная выдерживать серьезную нагрузку.

Как образуется вывих, его диагностические признаки

Вывих случается тогда, когда на сустав оказывается резкое и чрезмерное воздействие, как правило, в направлении, несвойственном для движения в данном суставе. В этом случае суставная часть кости выходит из анатомически правильного положения, при этом может повреждаться суставная сумка, разрываться связки и кровеносные сосуды, сдавливаться и повреждаться нервные окончания.

Наиболее часто происходят вывихи (по убыванию): пальца, плеча, стопы, локтя, височно-нижнечелюстного сустава, колена, тазобедренного сустава.

Перед тем, как начать оказывать первую помощь при вывихе, нужно убедиться в наличии его симптомов.

Признаками того, что произошел вывих, являются:

- Резкая боль в суставе;

- Неестественное положение конечности;

- Невозможность движения в суставе или резкое ограничение его подвижности, усиление боли при попытке движения.

Как правило, сустав при вывихе изменяет форму, что особенно заметно у людей худощавого телосложения. Также нередко образуется травматический отек, обусловленный повреждением кровеносных сосудов, а иногда и выходом синовиальной жидкости из суставной сумки.

От менее опасных травм, таких как растяжение связок или ушиб, вывих отличается тем, что описанные выше признаки не нарастают постепенно, а проявляются сразу после травмы. Если вы не уверены в том, какая именно травма произошла, лучше предположить более тяжелый вариант, и оказывать первую помощь, требуемую при вывихе. Если впоследствии окажется, что диагноз ошибочен, и на самом деле случилось растяжение связок, никаких негативных последствий это иметь не будет. Гораздо опаснее недооценить травму.

Оказание первой помощи при вывихе

Наверное, каждый слышал, что вывих лечится вправлением. Однако не все знают, что категорически не рекомендуется делать это неспециалисту, так как неумелые действия могут значительно усугубить травму, а в тяжелых случаях привести к полному разрушению сустава и последующей инвалидности.

Если характер травмы позволяет предположить вывих, пациента нужно как можно быстрее доставить в травмпункт или травматологическое отделение больницы. Там сделают рентгеновский снимок конечности для подтверждения предварительного диагноза, и окажут помощь.

Доврачебная же помощь заключается в следующем:

- Сустав должен быть обездвижен, причем – Внимание! – в том положении, в котором он находится после травмы. Ни распрямлять конечность, ни поворачивать ее не нужно. Для фиксации сустава накладывают шину, так же, как и при переломе. Если произошел вывих тазобедренного сустава, пострадавшего нужно уложить, прибинтовать поврежденную ногу к здоровой и трaнcпортировать в положении лежа на жестких носилках или предмете, их заменяющем;

- Приложить пузырь со льдом или другой холодный предмет (например, бутылку воды из холодильника и т.п.) к пострадавшему суставу, чтобы уменьшить отек;

- Можно дать пострадавшему обезболивающее. Подойдет Анальгин, Парацетамол, Нимесил или любой другой aнaльгетик. Следует помнить, что если острой боли нет, то и необходимости в приеме aнaльгетика нет, поскольку полное обезболивание может затруднить диагностику;

Доставить пострадавшего в ближайшую больницу или травматологический пункт, либо дождаться приезда скорой помощи.

Оказание первой помощи при вывихе

Смещение суставных поверхностей, вызванное ударом, неосторожным движением или падением, называется вывихом. Таким повреждениям подвержены люди разных возрастных категорий, поэтому они стоят на 2 месте по частоте возникновения после ушибов. Вовремя и грамотно оказанная первая помощь при вывихе позволит не допустить серьезных осложнений и значительно сократить реабилитационный период.

Анатомические особенности и классификация

Суставом называют прочное и эластичное соединение костей, которое покрыто тканью хряща. Он работает как своеобразный амортизатор, который не позволяет костям тереться друг о друга, пpeдoxpaняя их от преждевременного истирания. Элементы суставной кости расположены в особой сумке, которую называют суставной. Вся сумка заполнена синовиальной жидкостью, своеобразной «смазкой» суставов.

Благодаря суставу, конечности производят сгибательные и разгибательные движения. Он прочен и может выдержать серьезную нагрузку. Однако удар или случайное стечение обстоятельств, когда конечность приобретает несвойственное ей положение, вызывает повреждение сустава. Такие травмы могут осложняться разрывом суставной капсулы или связок, что потребует длительного лечения и восстановительного периода.

Медики проводят условную классификацию вывихов по нескольким направлениям.

- Травматические. Вызваны механическим воздействием;

- Патологические. Их относят к заболеваниям, которые ослабляют суставную и связочную ткань;

- Врожденные. Их появление обусловлено нарушениями развития малыша в утробе матери.

Степень смещения суставных костей:

- Полные. Полное расхождение концов суставов;

- Неполные. Суставные концы частично остаются соединенными.

Наличие или отсутствие повреждений кожи:

- Закрытые. Целостность кожных покровов не нарушена;

- Открытые. В области поврежденного сустава фиксируется рана.

Временной отрезок после получения травмирования:

- Свежая. Зафиксированной травме не более 3 суток;

- Несвежая. Со времени травмирования прошло 2 недели;

- Застарелая. В поврежденном состоянии сустав находится более 2 недель.

Следующая классификация основана на специфике вывихов. Их характерные особенности представлены в таблице.

Независимо от вида травмирования, оказание первой помощи при вывихах суставов проводится по общей схеме. Особенности травмы определяет врач после обследования. После диагностики и выявления специфики повреждения назначается соответствующее лечение.

Специфика общей схемы первой помощи

Прежде чем приступить к оказанию первой помощи при вывихах, нужно распознать его проявления.

Чаще всего вывиху характерны такие симптомы:

- Боль в суставе в момент травмирования;

- Во время повреждения возможен специфический звук – хруст;

- При попытке сделать движение, болевой синдром значительно усиливается;

- Нарушение естественного вида больной конечности (изогнутость, излишняя подвижность и т.д.);

- В месте повреждения быстро развивается отек.

Если поврежден нерв, который оказался рядом с суставом, пострадавший будет чувствовать полное онемение конечности.

Важно знать, что перечисленная симптоматика является «универсальной», то есть, такие проявления могут быть вызваны как разрывом связки, так и выпадением головки сустава из капсулы. Ушиб, вывих и перелом имеют схожие симптомы. Более того, в зависимости от вида травмирования и индивидуальных особенностей пациента, симптомы могу дополняться или слегка видоизменяться.

Только профессиональный медицинский работник с помощью специального оборудования сможет оценить тяжесть и вид повреждения. Поэтому пострадавшего необходимо обязательно госпитализировать, чтобы исключить серьезные осложнения.

Главная задача первой помощи при вывихе конечности – максимально ее обездвижить. Для иммобилизации конечности нужно использовать специальные приспособления – шины. Заменить шину можно любым жестким, не сгибающимся материалом.

Читать еще: Что такое анализ крови ПЦР и как сдавать

Важно полностью устранить движения в суставе. Поэтому шину или приспособление, ее заменяющее, накладывают так, чтобы ее концы захватывали участки тела выше и ниже повреждения. Тогда вывихнутая нога останется неподвижной, а травмированный сустав не сместится еще больше.

Далее помощь при вывихе сустава предусматривает снятие болевого синдрома и снижение уровня отечности. С этими целями к поврежденному месту прикладывают холодный компресс и дают пострадавшему обезболивающие препараты. Холод хорошо справится с развивающимся отеком, однако держать такой компресс более 15 минут нельзя: это может привести к обморожению тканей.

Важно помнить, что до приезда медиков, использовать любые лекарства крайне нежелательно, так как их воздействие может исказить клиническую картину травмы. Анальгетики используют только при ярко выраженном болевом синдроме.

Любые повреждения суставной ткани нижних конечностей (голеностопного сустава, лодыжки) требуют их фиксирования в приподнятом положении. Важно наблюдать за общим самочувствием пострадавшего, обеспечив ему удобное положение тела.

Знания о том, что делать при вывихе голеностопа в домашних условиях, не помогут вправить травмированный сустав. Сделать это могут только профессионалы.

В больницу пострадавшего доставляют в положении лежа. Чем позже это произойдет, тем сложнее будет «поставить» вывихнутый сустав из-за стремительно развивающейся отечности.

Помощь в зависимости от локализации вывиха

Иммобилизация при вывихе ноги достаточно специфична. О ней мы рассказали выше.

Если зафиксирован вывих ключицы, действуют по описанной общей схеме, а для обездвиживания плечевого пояса нужно использовать косынку. При этом важным пунктом иммобилизации является использование мягкого валика, который кладут под мышку пациенту.

Если по каким-то причинам нельзя использовать косыночную повязку, иммобилизацию проводят путем заведения рук пострадавшего за спину и фиксировании их там палкой на одном уровне с локтевыми суставами.

При вывихе плеча и предплечья также используют косыночную повязку. Часто такие травмы возникают после падения, когда человек вытянутой рукой инстинктивно пытается смягчить удар о землю.

В немедленной госпитализации заключается оказание первой помощи при вывихе предплечья, так как этот опасный вид повреждения грозит ампутацией руки.

Вначале предпринимаются стандартные действия. Затем нужно проверить целостность нервов и сосудов плечевого сустава. Для этого прослушивают пульсацию в районе лучевой артерии. Если она отсутствует, это свидетельствует о травмировании нервных окончаний. При таком синдроме нужно немедленно трaнcпортировать пострадавшего к медикам, ведь всего через 2 часа в тканях начнется некроз, и спасти руку от ампутации будет очень сложно.

Если вывихнуты кости бедра, без госпитализации также нельзя обойтись. Эта тяжелейшая травма всегда сопровождается сильным болевым синдромом, который пациенту без приема aнaльгетиков сложно выдержать. Не меняя положение ноги, нижнюю часть тела пострадавшего обездвиживают и немедленно госпитализируют в медицинское учреждение.

Следует обратить особое внимание на то, что «чистые» (закрытые) вывихи встречаются реже, чем открытые. Наличие кровоточащей раны обязательно предусматривает ее обработку антисептиками. При их отсутствии рану обмывают чистой водой, чтобы смыть с ее поверхности частички грязи, земли и других инородных предметов.

Чаще всего вывиху сопутствует гематома, поэтому при ее появлении нужно предпринять действия на ограничение ее распространения. Для этого используют повязку, которую накладывают так, чтобы она сдавливала мышцы и связки выше поврежденного места на 10 см.

Каждые 15 минут повязку ослабляют, чтобы дать перетянутым тканям восстановить кровоток. Через 10 минут «отдыха» повязку вновь затягивают на коже.

Запрещенные методы

Здоровье пострадавшего при оказании первой помощи без преувеличения находится в руках спасателя. Поэтому важно знать о методах, которые ни в коем случае нельзя использовать при вывихе:

- Самостоятельно пытаться «поставить на место» травмированный сустав;

- Если вывих является одной из полученных травм, среди которых перелом позвоночника или сотрясение мозга, нельзя давать пострадавшему любую жидкость или таблетки;

- Давать препараты, которые вызывают риск появления кровотечений;

- При наложении шины сгибать, двигать или перемещать конечность.

В момент оказания доврачебной помощи нужно помнить о главном правиле спасателей – не навреди. Поэтому, если вы не уверенны, что сможете правильно наложить шину, не перемещая поврежденный сустав, не делайте этого! В данном случае нужно доверить эту процедуру профессионалам, обеспечив их максимально быстрое прибытие к месту происшествия.

Первая помощь при вывихе

Вывих — смещение кости в суставе из нормального положения. Если суставные поверхности костей перестают соприкасаться друг с другом, то вывих называется полным. Если сохраняется частичное соприкосновение костей, то вывих считается неполным — подвывих.

Возникают вывихи в большинстве случаев под действием непрямых травм. Например, вывих плеча можно получить при падении на вытянутую руку, вывих бедра — при падении на повернутую внутрь согнутую ногу, а вывих челюсти может случиться даже при чрезмерном раскрытии рта во время зевания.

- сильная боль в области сустава;

- конечностью либо невозможно двигать, либо это получается с большим трудом;

- сустав имеет необычный вид, конечность принимает неестественное положение, часто наблюдается укорочение длины конечности;

- в области сустава появляется припухлость.

Уже через 3-4 часа после травмы в области поврежденного сустава развивается отек тканей, скапливается кровь. Вправлять такой сустав гораздо тяжелее свежего, поэтому самое важное при вывихе — как можно быстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Нельзя пытаться вправить вывих самостоятельно!

Только рентгеновский снимок может дать точный ответ на вопрос — вывих это или перелом. Оказать грамотную помощь сможет только врач после проведения рентгенологического исследования.

Оказание первой помощи при вывихах заключается в 4-х действиях:

- обеспечить покой пострадавшему, убедить его не двигать травмированной конечностью, не пытаться ничего с ней сделать (распрямить, вправить и т.д.);

- приложить на травмированную зону что-нибудь холодное (лучше пузырь со льдом, предварительно обернув его тканью) на 20 минут;

- дать обезболивающее;

- обеспечить доставку пострадавшего в мед.учреждение, где ему сделают рентген, подтвердят диагноз и вправят вывих.

Если травмирована нога, то проще всего вызвать скорую помощь. В остальных случаях (или если нет возможности вызвать помощь) пострадавшие добираются до мед.пункта самостоятельно. В этом случае, предварительно следует зафиксировать поврежденную конечность.

- руку подвешивают на косынку или бинт;

- на ногу лучше наложить шину, также как при переломе;

Здоровый образ жизни для Вас – это, прежде всего, …

Лечение, удаление, чистка и посеребрение зубов. Покрытие зубов фторлаком и герметизация фиссур

Вакцинация детей «Инфанрикс Гекса»

От дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и полиомиелита

Устранение боли в короткие сроки, благодаря профессионализму массажистов

Первая помощь при вывихе: что можно и нельзя делать

Даже не пытайтесь справиться с этой травмой самостоятельно.

Как узнать, что это вывих

Вывих — травма, с которой может столкнуться каждый. Неудачно спрыгнул с бордюра или приземлился на локоть при падении, или слишком энергично стукнул по баскетбольному мячу, да даже просто слишком широко зевнул… Глухой щелчок (впрочем, на фоне внезапно возникающих свежих и более чем неприятных ощущений его замечают не все) — и что-то заклинило.

Читать еще: Резкая головная боль при напряжении

Прежде всего, не паникуйте. Возможно, болезненные ощущения — это лишь мышечный спазм, вызванный ударом, или, положим, растяжение связок. Неприятно, но относительно безопасно. Поэтому глубже вдохните (это поможет уменьшить боль) и рассмотрите пострадавшую часть тела.

Вывих — это смещение костей в суставе.

В зависимости от степени смещения внешние проявления могут отличаться. Но в целом это не важно. Запомните всего четыре симптома Dislocation . При любом из них нужно как можно скорее отправляться к травматологу!

- Пострадавший сустав выглядит странно — например, кость приобретает неестественный угол наклона.

- Сустав увеличился в размерах, наблюдается припухлость, а кожа над этим участком изменила цвет — покраснела или, напротив, стала восково-бледной.

- Вы чувствуете сильную боль в области сустава. Другой вариант — онемение: если при вывихе были повреждены нервные окончания, возможна утрата чувствительности.

- Вы не можете двигать костями в пострадавшем суставе. Например, согнуть или разогнуть ушибленный палец или же закрыть «заклинившую» челюсть. А если у вас это и получается, то с огромным трудом и через приступ острой боли.

Чего нельзя делать при вывихе

Заподозрив вывих, ни в коем случае не совершайте эти распространённые ошибки.

Не надейтесь, что само пройдёт

Вывих — ближайший родственник перелома. Даже если кости всё-таки целы, при смещении могли пострадать кровеносные сосуды и нервы. Те же нервы, возможно, и «заживут», но будут годами напоминать вам о травме ноющей болью, а то и серьёзным ограничением подвижности в пострадавшем суставе.

Не пытайтесь вправить вывих самостоятельно

Прежде всего потому, что у вас может быть не вывих, а перелом. Симптомы этих травм очень схожи Dislocation , а отличить одну от другой подчас возможно лишь с помощью рентгена. Пытаясь вправить поломанные кости, вы только увеличите повреждения.

Не тормозите

Вывих всегда сопровождается отёком, а часто ещё и внутренним кровотечением. Чем больше времени проходит с момента травмы, тем больше жидкости скапливается возле сустава и тем сложнее будет его вправить. Так что не медлите — бегом в травмпункт. Если «бегом» не получается — например, травмирована нога, — не стесняйтесь вызвать скорую.

Как оказывать первую помощь при вывихе

1. Обеспечьте пострадавшему суставу максимальную неподвижность: не сгибайте колени, локти, пальцы, не двигайте челюстью…

autogear.ru

2. Приложите к травмированной области что-нибудь холодное — пакет со льдом или замороженными овощами (не забудьте обернуть его тонкой тканью), грелку с ледяной водой. Холод остановит развитие отёка и снизит болезненные ощущения.

yimg.com

3. Примите болеутоляющее на основе ибупрофена или парацетамола.

allmed.pro

4. И поторопитесь к врачу!

rambler.ru

Как будут лечить вывих

Лечение начинается с медицинского осмотра. Травматолог или хирург, скорее всего, отправит вас на рентген — чтобы убедиться, что речь идёт именно о вывихе, а не о переломе или треснувшей кости. В некоторых случаях может потребоваться МРТ: томография поможет медику оценить повреждения мягких тканей вокруг сустава.

Дальнейшие действия зависят от того, что именно обнаружит врач. Чаще всего лечение включает в себя следующие пункты.

Медик попробует вправить сустав

То есть вернуть сдвинувшиеся кости в правильное положение. Эта процедypa довольно болезненна, так что может потребоваться анестезия — местная или даже общая.

Возможно, понадобится операция

К ней прибегают в том случае, если справиться с вывихом вручную не удалось. Также хирургическую операцию назначают при значительных повреждениях нервов, кровеносных сосудов и связок или же повторяющихся вывихах в одной и той же зоне.

Придётся на время обездвижить сустав

После того как кости вернутся в естественное положение, хирург может обездвижить сустав, наложив на него шину или подвесив на стропу-слинг. Как долго придётся носить эту «упряжь» — несколько дней или несколько недель, — зависит от степени повреждения сустава, нервов, сосудов и мягких тканей.

Вам надо будет реабилитироваться

Избавившись от шины или стропы, готовьтесь долго и упopно делать суставную гимнастику и проходить физиотерапевтические процедуры. Это важный этап, который необходим, чтобы вернуть прежнюю подвижность.

Кстати, учтите: если сустав хотя бы раз был вывихнут, велика вероятность, что однажды это повторится опять. Чтобы уменьшить риски, следуйте всем рекомендациям врача. И конечно же, берегите себя.

Алгоритм действий: первая помощь при вывихе

Вывих сустава — состояние всегда неожиданное как для травмированного человека, так и для окружающих, готовых оказать доврачебную помощь, вызвать и дождаться медиков или посодействовать трaнcпортировке в травмпункт.

Однако все ли способны обеспечить необходимый объем помощи, не поддавшись панике и не навредив пострадавшему? Обладать навыками доврачебной помощи должен каждый, поскольку любой может оказаться перед необходимостью ее оказать.

Виды и признаки травм

Данная травма диагностируется, когда нарушена целостность сустава вследствие смещения костей. Вывих может случиться по причине травмы — падения, удара, неловкого движения. Бывают внутренние причины вывихов, вызванные различными заболеваниями.

На какие виды делятся вывихи, их признаки и первая помощь, возможная и допустимая до встречи пострадавшего с врачом — все об этом вы узнаете далее.

Признаки, характерные для данной травмы:

- Боль, острота которой сильнее боли при переломе.

- Болевые ощущения при попытке подвигать поврежденным суставом и прощупать его.

- Нарушены очертания травмированного сустава в сравнении со здоровым, увеличен его объем.

- Конечность находится в неестественном положении.

- Отек в месте травмы.

Вывихи подразделяются на несколько видов в зависимости от вызвавших их причин.

Травматический

Наиболее распространенная разновидность. На долю травматических приходится больше половины всех вывихов. На травматические вывихи приходится 3% всех патологий опopно-двигательного аппарата.

Как видно из названия, эти травмы происходят вследствие механического воздействия: падение, удар, ДТП и даже неловкое движение. Они могут быть открытыми и закрытыми.

Следствием подобного воздействия могут быть сопутствующие повреждения:

- разрыв нервных волокон;

- повреждение мышечной ткани и кровеносных сосудов.

В случае повреждения нервной ткани, помимо резкой боли и отека сустава, травмированная конечность может приобрести:

- необычную бледность;

- утратить чувствительность;

- покалывание;

- может развиться паралич, например, пальцев;

Гематома появляется вследствие разрыва кровеносного сосуда, также вероятна невозможность прощупать пульс.

При открытом вывихе наблюдается нарушение кожного покрова, рана подвергается дополнительной опасности попадания инфекции.

Такому виду травм больше подвержены крупные суставы: голеностопный, коленный, тазобедренный, локтевой и так далее.

Чаще, чем непосредственное механическое воздействие, к вывиху приводит приложенная вне сустава сила, например, падение.

Следствие травматического, при котором происходит повторное смещение суставных поверхностей относительно друг друга. Для того чтобы он случился, достаточно неловкого движения или незначительной травмы.

Вероятность привычного вывиха тем выше, чем моложе пациент.

Не стоит надеяться на самоизлечение данной травмы, без врачебной помощи здесь не обойтись.

Патологический

Возникает как следствие имеющегося заболевания, оказывающего разрушительное действие на сустав.

Болезни, способные к нему привести:

Патологический вывих у детей может привести к замедлению роста конечности, разболтанности сустава, который приобрел способность к совершению противоестественных движений. Наиболее частая его локализация — тазобедренный и плечевой суставы. Если мышцы, которые окружают сустав, перенесли воздействие парезов или паралича, они утрачивают эффективность в защите сустава, и травма может произойти от незначительного усилия, например, ходьбы.

Читать еще: Лечение и восстановление после пареза стопы

Среди патологий челюстно-лицевой области отдельное место занимает вывих челюсти. Он может встречаться как у работоспособного населения, так и у пенсионеров. Вы можете узнать, какие симптомы, причины, а также какую первую помощь необходимо оказать.

Лечат такие вывихи только оперативно.

Врожденный

Состояние, являющееся следствием дисплазии сустава в период внутриутробного развития. Львиная доля данной патологи приходится на вывих бедра.

Головка бедра при описываемом состоянии покидает границы суставной впадины, смещаясь вверх, конечность у малыша укорочена, во время сна она приобретает неестественное положение, ягодичные складки асимметричны, сустав ограничен в движениях.

Лечение такого состояния, которое включает в себя специальную методику пеленания, ношение шин, стремян, физиотерапевтические процедуры, начинают уже на первых неделях жизни.

Общие рекомендации оказания доврачебной помощи

Первая и главная помощь при вывихе — как можно скорее устроить встречу пострадавшего с врачом. Для этого нужно травмированного человека доставить в травмпункт или, в зависимости от обстоятельств, вызвать для него скорую медицинскую помощь.

Первая доврачебная помощь вообще и при вывихах в частности не допускает никаких медицинских манипуляций, она состоит из простых целесообразных действий, призванных не ухудшить состояние и, если возможно, сделать ожидание врача более комфортным.

Оказание первой помощи при вывихах должно подчиняться намерению не сделать хуже. Это значит, что совершать можно лишь те действия, в которых человек уверен, а также если он обладает специальными знаниями и умениями:

- Взявшийся помогать не должен сам впадать в панику и суетиться, ему следует успокоить своим видом и поведением пострадавшего, настроить его на ожидание помощи.

- Если повреждение открытое, следует обработать рану антисептиком, остановить кровотечение, прикрыть рану стерильной марлей, создавая хоть какой-то барьер для ее защиты.

- Нужно зафиксировать пострадавшие кости в неподвижности, используя шины или косынку. Производить фиксацию можно только при наличии соответствующих навыков и только после остановки кровотечения.

- При травмах ног не допускать их использование в качестве опоры, следует сохранять лежачее положение.

- К травмированному суставу следует как можно скорее приложить лед или что-то замороженное, предварительно обмотав его тканью во избежание повреждения кожных покровов. Ледяной компресс препятствует возникновению отека, это тем актуальнее, чем дольше пациент не встретится с врачом.

- Разрешается дать пострадавшему обезболивающее средство, о приеме которого обязательно нужно сказать врачу. Однако запрещается давать какие-либо медицинские препараты человеку, находящемуся в бессознательном состоянии.

- Травмированный человек не должен двигать поврежденным суставом, до прибытия в травмпункт следует занять максимально комфортное положение. Самостоятельно вести автомобиль нездоровому человеку запрещается.

- Нежелательно переносить пострадавшего, но если нет иного выхода, следует избежать давления на травмированную конечность.

Своевременно обратившись в травмпункт, человек может рассчитывать на максимально благоприятный прогноз и отсутствие осложнений.

Помощь по локализации вывиха

Каждому человеку следует обладать навыками, как оказать первую помощь при вывихах, ведь в этой ситуации может оказаться как он сам, так и любой из его окружения. Именно от действий, произведенных в промежутке между получением травмы и оказанием медицинской помощи, зависит скорейшее выздоровление и возобновление функций травмированной конечности.

Доврачебная помощь при вывихах верхней конечности. Какие манипуляции могут быть произведены в качестве первой помощи при вывихах суставов руки:

- Ключица. Необходимо обездвижить конечность, подвязав ее косынкой, предварительно положив в подмышечную впадину бинтовой валик. Если такой возможности нет, следует отвести руки за спину и просунуть на уровне локтевых суставов палку между руками и спиной. До травмпункта можно доставлять в таком положении сидя, а если он расположен недалеко, то и пешком, но исключительно с сопровождающим.

- Плечо. Необходимы косыночная повязка, иммобилизующая конечность, и срочная доставка в стационар. Транспортировать можно в сидячем положении, не облокачиваясь на больную руку.

- Локоть. Повязка и трaнcпортировка – как описано выше. Обязательно следует проверить, нет ли повреждений нервных тканей и кровеносных сосудов. Нервы не повреждены, если кожа руки чувствительна, нет онемения и покалывания, рука сгибается в запястье, большой палец сводится с мизинцем, все пальцы разводятся в стороны. Сосуды не повреждены, если прощупывается пульс, кожа не побледнела, или не появилась растущая гематома. В случае повреждения необходимо получить медицинскую помощьв течение двух часов, чтобы спасти руку. Через два часа без кровоснабжения в тканях начнутся необратимые процессы.

- Кисть. В силу сложного строения органа это очень тяжелая травма. Кроме того, она очень болезненна, вплоть до потери сознания. Запястье следует зафиксировать с помощью эластичного бинта и приложить лед. Можно принять болеутоляющее.

- Палец. Следует немедленно снять кольца до начала отека и приложить холод. Конечность зафиксировать и обратиться к врачу.

Доврачебная помощь при вывихах нижней конечности. При поврежденных суставах ноги следует предпринимать следующие действия:

- Бедро. Дать пострадавшему обезболивающее — для профилактики болевого шока лучше сделать внутримышечную инъекцию aнaльгетика. Зафиксировать сустав в положении, которое приняла нога после травмы, двигать ее запрещено. Приложить холод. Обеспечить доставку к врачу.

- Голень. Дать покой конечности в возвышенном положении, приложить холод. Можно принять aнaльгетик. На голень наложить давящую повязку и отвезти пострадавшего в больницу в лежачем на спине положении. Провести тесты на повреждение нервов и сосудов, как при повреждении локтя.

- Лодыжка. Обездвижить и зафиксировать в положении, в котором оказалась конечность после травмы, приложить лед, принять обезболивающее, доставить пострадавшего в травмпункт в положении лежа на спине.

- Стопа. Травма редкая, но болезненная. Быстро развивается отек, поэтому следует как можно скорее зафиксировать в неподвижном состоянии и, приложив холод, доставить лежа с поднятой вверх ногой к месту оказания помощи.

Доврачебная помощь при вывихах челюсти

Первым делом при вывихе челюсти следует вызвать скорую помощь. Пострадавшего следует успокоить, ведь он испытывает боль, не может закрыть рот и может легко впасть в паническое состояние. Его надо уложить или усадить, подвязать челюсть для фиксации, приложить лед. Неплохо, если есть чистая ткань, чтобы прикрыть рот для устранения слюны, а также для создания препятствия пыли и микробам. Первая медицинская помощь при вывихах челюсти оказывается медработником: медсестрой, фельдшером или врачом-травматологом, хирургом или стоматологом.

О первой помощи при вывихах смотрите видео.

Что делать категорически нельзя

При виде пострадавшего с вывихнутой конечностью непосвященный человек может начать делать необдуманные действия, продиктованные страхом, паникой или излишней самоуверенностью.

Чего нельзя делать:

- Самостоятельно вправлять сустав.

- Иммобилизовать пострадавшую конечность, не имея специальных навыков.

- Давать любые препараты человеку без сознания, даже если они найдены у него в кармане.

- Суетиться и паниковать, усиливая и без того взвинченное состояние пострадавшего.

- Принимать алкоголь в целях обезболивания.

- Накладывать горячий компресс на травму.

- Растирать вывих какими-либо мазями.

Вывих является довольно серьезной травмой, грозящей нежелательными последствиями, лечится он только соответствующим специалистом. Основная доврачебная помощь — скорейшая доставка пострадавшего в травмпункт.

Комментировать через ВКонтакте:

Важно знать родителям о здоровье:

FitoSpray для похудения (Фитоспрей)

FitoSpray для похудения ( Фитоспрей) FitoSpray — спрей для похудения Многие мечтают похудеть, стать стройными, обрести фигуру мечты. Неправильное питание,…

26 01 2023 20:32:14

Фитостеролы в продуктах питания

Фитостеролы в продуктах питания Фитостерины Существует много питательных веществ, которые, как утверждают исследователи, могут положительно повлиять на…

25 01 2023 22:30:28

Фитотерапевт

Фитотерапевт Фитотерапевт Я, Ирина Гудаева — травница, массажист, ведущая семинаров по созданию натуральной косметики и курса « Практическое травоведение»…

24 01 2023 12:24:14

Fitvid

Fitvid Брекеты: минусы, трудности, проблемы Брекет-системы помогли избавиться от комплексов миллионам людей. Это действительно эффективный инструмент,…

23 01 2023 15:12:57

Фониатр

Фониатр Фониатрия – один из разделов медицины. Фониатры изучают патологии голоса, методы их лечения, профилактики, а также способы коррекции…

20 01 2023 22:44:42

Форель

Форель Форель относится к отряду лососеобразных, семейству лососевых. Ее тело удлинено, немного сжато с боков, покрыто мелкой чешуей. Замечательной…

19 01 2023 9:45:41

Формула идеального веса

Формула идеального веса Калькулятор нормы веса Вес 65 кг относится к категории Норма для взрослого человека с ростом 170 см . Эта оценка основана на…

16 01 2023 17:51:12

Формулы расчета идеального веса

Формулы расчета идеального веса Фoрмулa «идeальнoго вeса» То, что ожирение шагает семимильными шагами по планете – это факт. И, несмотря на то, что…

15 01 2023 10:10:52

Фосфатида аммонийные соли

Фосфатида аммонийные соли Аммонийные соли фосфатидиловой кислоты ( Е442) Е442 – это пищевая добавка, которую относят к категории эмульгаторов. Вещество…

14 01 2023 1:10:45

Фототерапия новорожденных

Фототерапия новорожденных Фототерапия новорожденных Применение фототерапии для новорожденных С момента своего рождения организм ребенка начинает адаптацию…

13 01 2023 19:41:53

Фототерапия новорожденных при желтухе

Фототерапия новорожденных при желтухе Фототерапия новорожденных После появления ребенка на свет его организм адаптируется к совершенно иным условиям…

12 01 2023 8:51:53

Французская диета

Французская диета Французская диета Эффективность: до 8 кг за 14 дней Сроки: 2 недели Стоимость продуктов: 4000 рублей на 14 дней Общие правила…

11 01 2023 10:15:34

Фрукт Кумкват — что это такое?

Фрукт Кумкват — что это такое? Фрукт Кумкват — что это такое? Впервые упоминают необычный для европейцев фрукт китайские летописи 11 века. Португальские…

10 01 2023 0:20:25

Фруктовая диета

Фруктовая диета Фруктовая диета Эффективность: 2-5 кг за 7 дней Сроки: 3-7 дней Стоимость продуктов: 840-1080 рублей в неделю Общие правила Фруктовая…

08 01 2023 19:28:15

Фруктоза при диабете

Фруктоза при диабете Можно ли фруктозу при сахарном диабете? Для многих диабет является той проблемой, которая вносит в жизнь ряд ограничений. Так, к…

05 01 2023 16:20:44

Фрукт свити – польза и вред

Фрукт свити – польза и вред Свити — что это за фрукт? Что такое свити? Продолжаем разбирать цитрусовые, но как всегда идем не по верхам, а копаем глубже и…

02 01 2023 22:12:32

Фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды Разница между фруктом и ягодой Фрукты и ягоды любят практически все. Ведь они такие вкусные и полезные! Мы любуемся лежащими на столе…

01 01 2023 17:50:41

Фтизиатр

Фтизиатр Врачи фтизиатры Москвы Фтизиатр — это дипломированный специалист в области фтизиатрии. Он специализируется на профилактике, диагностике, лечении…

30 12 2022 18:14:45

Фтор в организме человека

Фтор в организме человека Фтор в организме человека Дневная норма потрeбления Мужчины старше 60 лет Женщины старше 60 лет Беременные (2-я половина)…

29 12 2022 23:48:17

Боли в спине после рождения ребёнка

Боли в спине после рождения ребёнка Почему после родов болит спина У мамочек нередко болит спина после родов. Причем, дискомфорт может длиться довольно…

26 12 2022 15:32:54

Фунчоза: польза и вред

Фунчоза: польза и вред Фунчоза: польза и возможный вред Увлечение восточной кухней год от года растет. Принято считать, что такой рацион полезен для…

25 12 2022 4:31:33

Фундук

Фундук В рационе здорового человека обязательно присутствуют орехи в различных вариациях. Среди них выгодно выделяется фундук. Высокая пищевая ценность и…

24 12 2022 11:51:23

Галактоза

Галактоза Галактоза – это представитель класса простых молочных сахаров. В человеческий организм поступает преимущественно в составе молока,…

20 12 2022 22:38:12

Галанга

Галанга С древних времен растения играют важную роль в жизни человека, в том числе и для поддержания здоровья. Некоторые травы известны как лучшие…

19 12 2022 6:55:18

Галега лекарственная

Галега лекарственная Галега лекарственная (Galega officinalis) Син: козлятник лекарственный, козлятник аптечный, козья рута, французская сирень, солодянка…

18 12 2022 14:17:37

Боли в суставах при беременности

Боли в суставах при беременности Боли в суставах при беременности В период беременности у женщины могут возникать различные боли в самых разных местах….

15 12 2022 13:40:16

Гастрит и изжога

Гастрит и изжога Лучшие лекарства от изжоги и гастрита Многие пациенты с гастритом и другими заболеваниями Ж К Т страдают от изжоги. Данный симптом может…

14 12 2022 8:28:45

Где находится ключица у человека на фото?

Где находится ключица у человека на фото? Ключица человека: анатомия, строение, функции Ключица – это единственное костное образование в теле человека,…

11 12 2022 3:21:10

Вывих – это патологическое состояние, при котором наблюдается смещение суставных поверхностей относительно друг друга.

Нормальная работа сустава возможна, если суставные поверхности сочленяющихся костей конгруэнтны друг другу (то есть их формы взаимно соответствуют). При вывихе конечности костей расходятся, конгруэнтность утрачивается, и движение в суставе становится невозможным. Медики говорят, что вывих – это стойкое и полное смещение; стойкое – потому что сместившие кости сами снова не сходятся, так и остаются смещенными, а полное означает, что поверхности, которые должны соприкасаться, не соприкасаются даже частично. Обычно при вывихе происходит разрыв капсулы сустава, и одна из суставных поверхностей выходит через этот разрыв. Если произошло частичное, а не полное смещение, такое состояние называют не вывихом, а подвывихом.

Есть вопросы?

Оставьте телефон –

и мы Вам перезвоним

Причины вывиха

Вывих может произойти в любом суставе. Типичная ситуация возникновения вывиха – травма. Так, вывих происходит, если движение в суставе оказывается чрезмерным (выходящим за пределы нормальной подвижности). Как правило, это – принудительное движение (например, в результате падения: человек падает на отведенную назад руку и получает вывих плеча). Также к вывиху может привести удар в область сустава. Вывихи, возникшие по причине травмы, называются травматическими.

Вывих может иметь и нетравматическое происхождение. В этом случае он обусловлен разрушением суставных концов костей в результате таких заболеваний, как полиомиелит, остеомиелит, артрит, артроз, туберкулёз. Подобные вывихи называются патологическими.

Выделяют также врожденные вывихи. Патология в этом случае возникает ещё на внутриутробном этапе развития плода.

Особо рассматривают так называемые привычные вывихи. Привычным вывихом называется вывих, возникающий в одном и том же суставе даже при небольшом травматическом воздействии. Это происходит по причине слабости суставного аппарата (капсулы, связок, мышц) или изменения конфигурации суставных поверхностей. В большинстве случаев привычный вывих возникает в случае, если после вправления травматического вывиха суставу была слишком рано возвращена подвижность.

Симптомы вывиха

Вывих в результате травмы обычно сопровождается характерным хлопком. В области поврежденного сустава развивается отёк, пациент может ощущать покалывание, онемение, жар (пострадавший сустав «горит»).

Основными симптомами вывиха являются:

Боль в суставе

Боль усиливается при попытке движения. Больной обнаруживает невозможность или значительную ограниченность движения в суставе.

Деформация сустава

Сустав меняет свою форму. Обычно это видно при простом визуальном осмотре.

Методы диагностики вывиха

Основной диагностической процедурой в случае вывиха является рентгенография поврежденного сустава.

Записаться на диагностику

Чтобы точно продиагностировать заболевание, запишитесь на прием к специалистам сети «Семейный доктор».

Методы лечения вывиха

Что надо делать при вывихе

При возникновении вывиха, прежде всего, следует обеспечить иммобилизацию пострадавшего сустава (то есть обеспечить его неподвижность). Лучше всего наложить шину, но если это невозможно, иммобилизация должна быть выполнена за счет подручных средств – платка, куска ткани и т.п. Для уменьшения отёка и снятия боли рекомендуется использовать холодный компресс. Подойдет измельченный лёд из морозильника, также можно использовать бутылку с холодной водой. Можно принять обезболивающий препарат.

Вывих надо вправить, и желательно это сделать быстро. Если вывих не вправить в течение 1-2-х дней, развившаяся отёчность сильно затруднит вправление, и для лечения вывиха может потребоваться хирургическая операция (разрез тканей). Но ни в коем случае не пытайтесь вправить вывих самостоятельно! Успешные случаи подобного самолечение довольно редки, а риск причинить себе дополнительную боль и ухудшить ситуацию – значителен.

Консультация специалиста

При вывихе следует как можно скорее обратиться в травмпункт или в поликлинику к врачу-травматологу. Квалифицированную помощь врача-травматолога или хирурга можно получить в любой из поликлиник «Семейного доктора».

Записаться на прием

Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к нашим специалистам, которые правильно поставят диагноз и назначат лечение.

Оцените, насколько был полезен материал

Вытяжение в противоположных направлениях часто используется для вправления переднего вывиха плечевого сустава Наиболее часто используемый метод вытяжения-противотяги требует присутствия одного или более ассистентов, наличия физической силы, а иногда и выносливости. Обычно требуется процедурная седация и анальгезия (ПСА).

Метод тракции-контракции больше не является методом первой линии при вправлении вывиха, но все еще достаточно популярен, благодаря высокой эффективности, безопасности, удобству для врача и, в основном, в связи со сложившимися традициями. Он остается надежным альтернативным методом.

-

Передний вывих плеча