-

-

February 25 2019, 12:57

- История

- СССР

- Cancel

Передайте товарищу Сталину — произошла чудовищная ошибка.

Цитата из выступления бывшего наркома НКВД Ежова на его собственном процессе :

>Н. Ежов:

>Я прошу передать СТАЛИНУ, что я никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающие мою честность и скромность.

>Прошу передать СТАЛИНУ, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел.

>Передайте СТАЛИНУ, что умирать я буду с его именем на устах

Открытое письмо опубликованное на сайте Бэринг Восток сегодня

Уважаемый Владимир Владимирович!

14 февраля 2019 г. наша компания, бизнес-сообщество и общественность узнали о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении М.Д. Калви (основателя Фонда), В.Л. Абгаряна, И.Н. Зюзина и Ф. Дельпаля (топ-менеджеров Фонда), генерального директора НАО «ПКБ» М.С. Владимирова и бывшего председателя правления ПАО КБ «Восточный» А.С. Кордичева. Инкриминируемое нашим коллегам деяние связано с осуществлением управленческих функций в коммерческой организации (ПАО КБ «Восточный»).

За последнее время в Российской Федерации суды и правоохранительные органы сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Данное правоприменение исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров.

Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное преследование топ-менеджеров Фонда Бэринг Восток произошло на фоне корпоративного спора в ПАО КБ «Восточный» — между фондами Бэринг Восток с одной стороны, и российскими предпринимателями, акционерами банка — с другой.

В связи с вышеизложенным просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении М.Д. Калви, В.Л. Абгаряна, И.Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М.С. Владимирова, А.С. Кордичева.

Ваше отношение к злоключениям господина Калви в РФ?

Рвать когти вовремя надо!

Советский суд разберется!

Когда говорят о репрессиях в Красной армии, первым делом вспоминают Тухачевского. О заговоре и странном признании маршала — в материале WARCATS.RU.

Новый Наполеон?

В конце мая 1937 года в Куйбышеве (ныне Самара) Тухачевского арестовали. Его обвинили в участии в заговоре с целью государственного переворота и в работе на немецкую разведку.

Нет, не так. В начале мая 1937 года в Красной армии произошли невиданные доселе перестановки. В течение нескольких дней были сняты и назначены на новые должности многие командующие округами, в том числе и ведущими. Ещё ранее, в марте 1937 года, арестовали командующего Уральским военным округом Илью Гарькавого и его заместителя Матвея Василенко… А ещё раньше, в январе 1937 года, на так называемом Московском процессе над Бухариным и Ко прозвучали слова о связи Тухачевского и некоторых других военных с заговорщиками…

В сущности, историю антисоветских заговоров или подозрений в них можно начать даже до установления Советской власти — с Корниловского мятежа. В годы Гражданской войны предательств, переходов на сторону противника и прочих событий, по фантастичности дающих фору любому шпионскому роману, было более чем достаточно. Призрак армейского мятежа, который вознесёт нового Бонапарта на вершину, бродил по Евро….в смысле, Москве.

А тут и Михаил Николаевич с прозвищем «Наполеон» ещё со времён службы в Семёновском полку.

Да и биография у него какая-то подозрительная. Из дворян, царский офицер, гвардеец — да ещё известного контрреволюционными традициями полка. Ведь кто утопил Красную Пресню в крови в 1905-м? Семёновцы! И с 20-х годов Тухачевский был под пристальным вниманием госбезопасности.

Вот только заговор — такая штука, где одного происхождения мало. Нужны верные войска. Наполеон имел колоссальный авторитет в армии, за ним хоть в ад пошли бы и солдаты, и офицеры. А за Тухачевским не пошли бы. Во-первых, у него не было таких ярких побед, как у Бонапарта. Во-вторых, — и это, пожалуй, важнее — Тухачевский не был «своим» для крестьян, составлявших большинство армии. Его не случайно сравнивали со Ставрогиным. Может, аристократ, идущий в революцию, и выглядит интересно, но в первую очередь для интеллигенции. Такой популярности, как, например, у Будённого, у Тухачевского не было и близко.

Если уж и затевать переворот, то нужен некий лидер, за которым пойдут. Так что на главу заговора Тухачевский годился с трудом.

Среди обвинённых в 1937 году на эту роль куда больше подходил весьма авторитетный в те годы глава Политуправления РККА Ян Гамарник, успевший до ареста застрелиться.

Вызывает много вопросов и сам список «заговорщиков». Он состоит из людей, которые в 30-е годы друг с другом конфликтовали.

А был ли заговор?

Главная проблема «заговора» в том, что почти нет никаких доказательств его существования, кроме слухов и показаний арестованных.

Хотя, казалось бы, пережившие репрессии после освобождения могли говорить, что, мол, вот мы хотели бороться с тираном, но он успел раньше.

Собственно, о других провалившихся путчах мы имеем множество источников. Эмигрировавшие белые офицеры писали в мемуарах о своей подпольной деятельности. Франц Гальдер в своём дневнике умудрился даже отметить встречи с опальными политиками. Ничего применительно к 1937 году нет.

Есть версия, что существовали некие документы, подброшенные немцами Сталину, но ничего об их обнаружении не известно — ни в отечественных, ни в зарубежных архивах. Хотя, казалось бы, такая операция должна была оставить свидетельства у немцев, бывшие разведчики должны были бы хвалиться выдающимся успехом. Ноги у этой истории растут из более чем сомнительных мемуаров бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга, не более. Если бы переворот действительно планировался, о той истории упоминали бы многие.

Даже сам план захвата власти, изложенный арестованными, вызывает недоумение. Они должны были собраться в Москве по какому-то поводу и арестовать руководителей СССР.

Что будет в это время делать охрана Кремля, не сообщалось. Как отреагируют войска Московского военного округа — тоже. А ведь им командовал Иван Белов, который в 1937-м ещё не был обвинён ни в каких прегрешениях и уж точно люто ненавидел и Тухачевского, и Уборевича.

Для справедливости стоит упомянуть, что его заместителя, комкора Бориса Горбачёва, обвинили в связи с заговорщиком и представили чуть ли не главкомом при перевороте.

Фактически единственное свидетельство об участии Тухачевского в этой истории происходит от работницы госпиталя, где весной 1937-го лежал маршал. Утверждалось, что военачальник бросил фразу: мол, раньше надо было организовывать переворот, а теперь уже поздно. Но даже эти показания очень сомнительны. Во-первых, они были даны не против Михаила Николаевича, а против его брата. Приписывание фразы маршалу — это догадка известного исследователя Минакова, выяснившего, что в этот момент в госпитале лежал именно он, а не его брат.

Да и могут ли брошенные в сердцах слова быть твёрдым доказательством готовившегося переворота?

Итак, Тухачевский плохо подходил на роль главы заговорщиков. Многие детали дела заставляют усомниться в реальности самого заговора. И это притом, что, судя по масштабу репрессий в среде высшего армейского руководства, подполье должно было иметь чрезвычайно разветвлённую структуру.

План поражения

После ареста Тухачевский довольно быстро признал вину и написал документ, который известен как «план поражения». В нём маршал говорит следующее: «Я уже показывал, что, изучив условия возможного развёртывания операций немцев и поляков против БВО (Белорусского военного округа) и КВО (Киевского военного округа) во время апрельской военно-стратегической игры 1936 г. и получив незадолго до этого установку от германского генерального штаба через генерала Рундштедта на подготовку поражения на украинском театре военных действий, я обсудил все эти вопросы сейчас же после игры с Якиром и Уборевичем, а в общих чертах и с прочими членами центра. Было решено оставить в силе действующий оперативный план, который заведомо не был обеспечен необходимыми силами. Наступление Белорусского фронта с приближением, а тем более с переходом этнографической границы Польши должно было стать критическим и с большой долей вероятности опрокидывалось ударом немцев или из Восточной Пруссии в направлении Гродно или через Слоним на Минск».

Часто «план поражения» приводят как доказательство того, что заговор был. Ведь не мог какой-то следователь НКВД выдумать такой объёмный документ, да ещё и требовавший неплохого знания Красной армии. Но если вчитаться внимательнее, признание кажется каким-то уж очень странным.

Во-первых, с немецкой стороны о планах совместной войны с Польшей против Советского Союза ничего не известно. Попытки политического руководства Германии зондировать Польшу насчёт дружбы против СССР имели место в 30-е годы. Но как раз поляки прекрасно понимали, что в случае такого союза они рискуют стать протекторатом своих «друзей». Так что все предложения они отклонили. О военном же планировании совместной войны и речи не шло. Так что не мог Рундштедт таких указаний выдавать.

Во-вторых, за оперативный план отвечали в первую очередь не Тухачевский и не Якир с Уборевичем, а Генеральный штаб, возглавлявшийся на тот момент маршалом Егоровым. В 30-е годы у очень многих высших командиров Красной армии было немало вопросов к его деятельности. «Заговорщики» много критиковали Егорова. И практически весь «план поражения» посвящён именно критике планов Генштаба. Мол, план не обеспечен должным числом стрелковых дивизий (а кто выступал за увеличение их числа в последние годы? Тухачевский!), и нейтралитет Литвы немцы нарушать не будут, вопреки прогнозам Генштаба, и вообще, исполнение плана грозит разгромом.

Кстати, за многие вещи, почитаемые Михаилом Николаевичем неправильными, досталось и другому «вредителю» — Уборевичу. Получается абсурд. Тухачевский признался во вредительстве как раз в тех аспектах, против которых выступал. Более того, по вопросу нейтралитета Литвы его мнение расходилось с мнением Уборевича. То есть получается, один «вредитель» пытался проводить грозящую катастрофой для Красной армии линию в планировании, а другой мешал этому.

Всё это ясно только в том случае, если тот, кто читает документ, знаком не только с оперативным планированием, но и дискуссиями в среде высшего комсостава. Обычный (да и необычный — тоже) следователь НКВД ничего про это знать не мог, и для него, возможно, признание выглядело вполне весомым результатом работы с арестованным. Но высшее военное и партийное руководство могло увидеть эти несоответствия.

Возможно, на это и был расчёт маршала: документ пройдёт через систему НКВД, о нём доложат Ворошилову или Сталину, а уж там увидят, что Тухачевский признаётся в том, к чему явно непричастен, и постараются разобраться.

Так сказать, замаскированное «скажите товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка!»

Впрочем, это лишь предположение, которое затруднительно проверить.

Так или иначе, но расчёт на спасение Сталиным даже если и был, провалился. Маршал Тухачевский был расстрелян в ночь на 12 июня. Его имя было предано забвению на многие годы и обросло мифами.

Кем же он был? Довольно трудно представить его настоящим революционером. Впрочем, один ли он такой был? Вихрь событий бросал офицеров старой армии к красным, к белым, в национальные армии, а то и к зелёным. Тот же Шапошников почитался многими, да и самим Тухачевским, как человек, которому всё равно, кому служить.

Мечтал ли на самом деле Тухачевский стать Наполеоном? Возможно. Свидетельств об этом немало, хотя по понятным причинам все они исходят либо от недружественной ему эмиграции, либо от ещё более враждебных критиков внутри страны после ареста. Был ли Тухачевский гением? Конечно, он не превосходил на голову в военном искусстве современников, как в своё время Наполеон, но у него были победы — и громкие. Именно благодаря им «социально чуждый» и не имевший высшего образования командир достиг должности командующего фронтом. Нельзя не отметить и его интерес к перспективной технике, увы, иногда переходивший в прожектёрство. Так или иначе, армия с потерей Тухачевского лишилась многого.

Понравилась статья? Бойцовым Котам нужны патроны — поддержи нас на Patreon! ^_^

Отдел политики «Коммерсанта» в полном составе подал в отставку. Журналисты ушли после увольнения двух сотрудников из-за статьи о Матвиенко

Иван Сафронов и Максим Иванов

Денис Вышинский и Александр Щербак / Коммерсантъ

20 мая стало известно, что из «Коммерсанта» увольняются два ведущих журналиста издания — специальный корреспондент Иван Сафронов и редактор Максим Иванов. Они покинули издательский дом по требованию владельца Алишера Усманова из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Вслед за Ивановым и Сафроновым «Коммерсант» покинули еще 11 журналистов, в том числе отдел политики в полном составе — в знак несогласия с «решением акционера».

В апреле в «Коммерсанте» вышла статья о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации

17 апреля «Коммерсант» опубликовал статью «Спикеров делать из этих людей». Со ссылкой на собственные источники издание сообщило, что в мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится с президентом Владимиром Путиным — на встрече будет обсуждаться ее возможный уход с должности. Один из источников сообщал, что вероятность ухода Матвиенко «крайне велика».

Неназванный высокопоставленный федеральный чиновник сообщил «Коммерсанту», что Матвиенко может возглавить Пенсионный фонд. По информации издания, ее место в Совете Федерации может занять руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

У статьи было сразу пять авторов: заместитель редактора отдела политики Максим Иванов, специальный корреспондент Иван Сафронов, корреспондент отдела политики Наталья Корченкова, корреспондент отдела экономики Анастасия Мануйлова и редактор этого отдела Олег Сапожков.

Одновременно материал о возможной отставке Матвиенко выпустил «Дождь». В ней представитель Валентины Матвиенко опроверг информацию об уходе.

Давление на журналистов началось сразу после выхода статьи. Спустя месяц двух ее авторов вынудили уйти из газеты

По данным источников, знакомых с ситуацией, давление со стороны акционера «Коммерсанта» — издание принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову — началось уже через несколько дней после выхода статьи. По их словам, особенно недовольна статьей была сама Валентина Матвиенко. Пресс-секретарь Матвиенко сказал, что сенатор не будет комментировать статью и события в «Коммерсанте».

Собеседник утверждает, что изначально из-за текста собирались уволить главного редактора и гендиректора «Коммерсанта» Владимира Желонкина, однако ему удалось договориться с владельцами. В результате акционеры решили, что уйдут некоторые авторы статьи. «[Мы] долго пытались убедить акционеров этого не делать, не получилось», — подчеркнул один из журналистов, уволившихся в знак протеста против происходящего.

20 мая двое авторов статьи о Матвиенко, Максим Иванов и Иван Сафронов, сообщили, что их вынудили уйти из «Коммерсанта» по соглашению сторон. Иванов работал в «Коммерсанте» с 2009 года: он пришел в издание стажером и дослужился до заместителя редактора. Иван Сафронов также работал в «Коммерсанте» около 10 лет и был одним из ведущих авторов газеты.

Оба журналиста подчеркнули, что ушли по решению владельца издательского дома. Сафронов добавил, что акционер высказал «серьезные претензии» к материалу о Валентине Матвиенко. В чем заключались претензии, он не уточнил. Сафронов отказался от комментариев; Иванов сказал, что о деталях ситуации следует спрашивать у руководства издания.

Главный редактор и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин говорит, что принял решение об уходе журналистов самостоятельно, без давления со стороны акционеров. «С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты „Коммерсанта“», — объяснил он «Ведомостям». В разговоре Желонкин добавил, что видел материал о Матвиенко перед публикацией, но информация о нарушении редакционных стандартов появилась у него только после выхода текста. В чем именно заключались нарушения, Желонкин не пояснил (он также отказался отвечать на аналогичные вопросы «Ведомостей» и русской службы «Би-Би-Си»). О причинах ухода других журналистов он разговаривать отказался.

Владимир Желонкин, февраль 2019 года

Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix / LETA

Источник, близкий к Усманову, прокомментировал The Bell увольнение журналистов отдела политики. «Они налажали и нарушили все писанные и неписанные правила ИД, журналистики и этики», — сказал собеседник издания, добавив, что журналисты не воспользовались шансом исправить ошибку. В чем именно заключались нарушения, он также не уточнил, но добавил, что к содержанию статьи о предполагаемой отставке Матвиенко это отношения не имело. По словам источника издания, скоро «Коммерсант» выступит с официальным заявлением по этому поводу.

Следом за двумя журналистами ушел весь отдел политики и заместитель шеф-редактора

В течение часа после объявления об увольнении Иванова и Сафронова заявления об уходе подали все сотрудники отдела политики «Коммерсанта». Об этом сообщил заместитель шеф-редактора газеты Глеб Черкасов, который также покинет издание. «У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы», — заявил Черкасов. От комментария он отказался. Всего из «Коммерсанта» ушли 13 человек, включая Иванова и Сафронова.

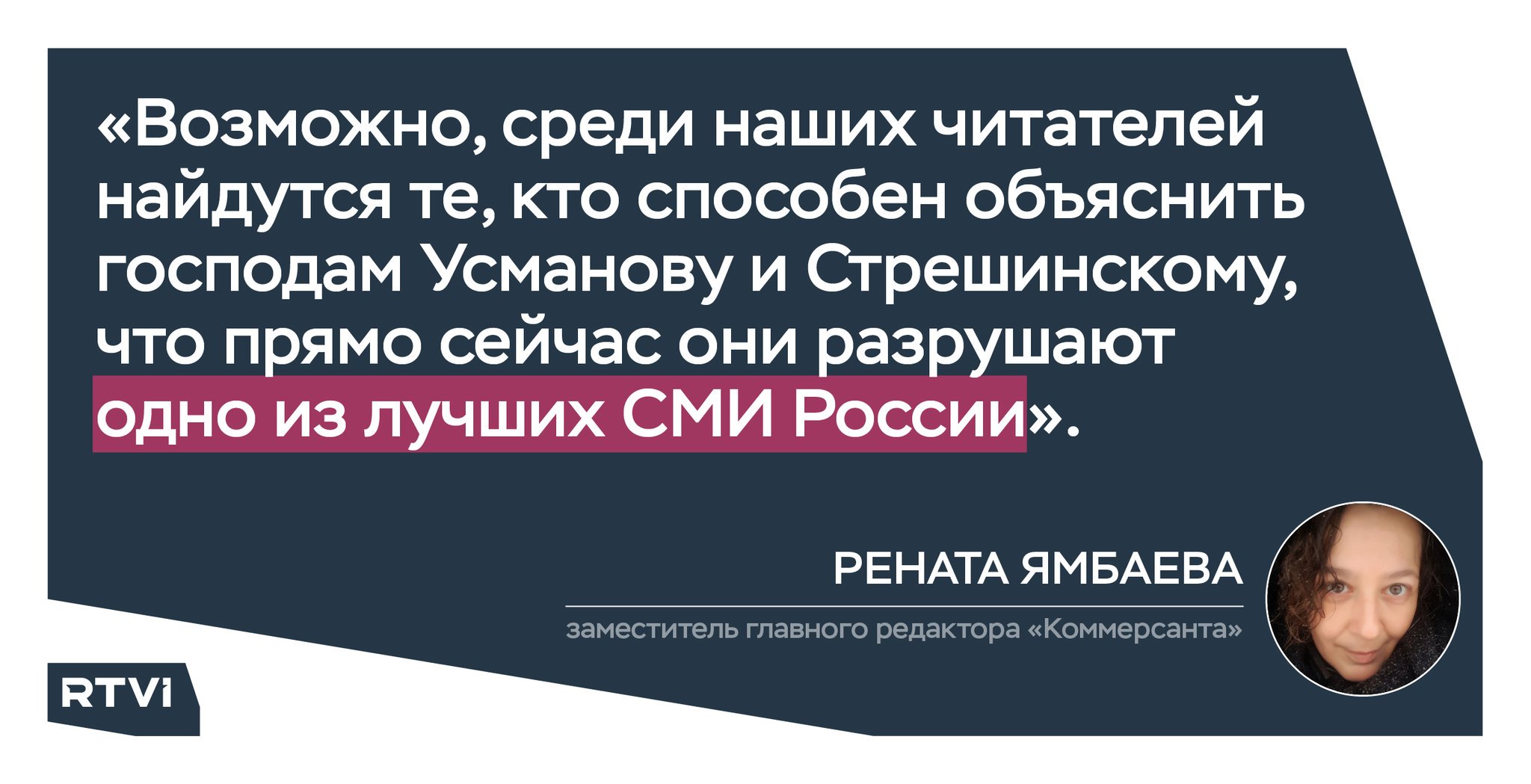

После массового увольнения из издания еще один заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Рената Ямбаева написала в фейсбуке, что решение об уходе Иванова и Сафронова принято лично Алишером Усмановым, «проведено» его представителем Иваном Стрешинским, а реализовано Владимиром Желонкиным.

Ямбаева добавила, что редакция пыталась защитить Иванова и Сафронова, но «прямые обращения к акционеру и его представителю» не помогли. Иван Стрешинский не ответил на звонки; представители холдинга Усманова USM на момент публикации этого материала не предоставили свой комментарий.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных сообщил, что журналисты издания ждут обсуждения ситуации с главным редактором Владимиром Желонкиным.

Это не первое заметное увольнение журналистов из «Коммерсанта» за последнее время

19 марта об уходе из «Коммерсанта» сообщила петербургская журналистка Мария Карпенко. По ее словам, официальной причиной увольнения стали публикации в ее политическом телеграм-канале «Ротонда» — руководство сочло, что посты в канале «противоречат редакционной политике издания». Владимир Желонкин пояснял, что расторг контракт с Карпенко, поскольку ее телеграм-канал «Ротонда» — это не личная страница в соцсетях, а отдельное медиа. По договору, журналисты издательского дома не могут работать в других медиа, пояснил он.

В телеграм-канале «Ротонда» Мария Карпенко написала, что ее увольняют из-за претензий Кремля и администрации Санкт-Петербурга к тому, как «Коммерсант» освещает избирательную кампанию временного губернатора города Александра Беглова. Она заявляла также, что Желонкин объяснил ей, что увольняет ее за «активизм, несовместимый с журналистским статусом».

Алишер Усманов вмешивался в редакционные процессы «Коммерсанта» и раньше. В 2011 году он уволил генерального директора ЗАО «Коммерсантъ-Холдинг» Андрея Галиева и главного редактора журнала «Коммерсант-Власть» Максима Ковальского. Причиной увольнения, по словам Усманова, стали материалы издания, «граничащие с мелким хулиганством». Тогда в журнале «Власть» был опубликован снимок избирательного бюллетеня — в нем стоял голос за «Яблоко» и надпись «Путин пошел на ***». Из-за этого бюллетень был признан недействительным. Сотрудники «Власти» в открытом письме под заголовком «Нас принуждают к трусости» назвали увольнение Ковальского «акцией запугивания».

В 2017 году политик Алексей Навальный пытался через суд доказать цензуру в «Коммерсанте» со стороны Алишера Усманова. Иск к Навальному подал сам миллиардер после фильма «Он вам не Димон», в котором говорилось, что Усманов якобы давал взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву и другим чиновникам. Усманов потребовал через суд опровергнуть эти сведения, а также заявления Навального том, что Усманов установил в «Коммерсанте» политическую цензуру. Усманов выиграл в суде.

-

-

October 2 2018, 12:12

- Политика

- История

- СССР

- Россия

- Cancel

Доложите товарищу Сталину…. Случилась ошибка!

В 30-е годы горилл из НКВД забавляла сценка у расстрельной стены: «Доложите товарищу Сталину…. Случилась чудовищная ошибка!», а ещё крики перед выстрелом: «Да здравствует товарищ Сталин!».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого пытались отравить нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте, поначалу не верил, что к покушению на него и его дочь Юлию причастна Россия. Об этом в книге «Дело Скрипаля» пишет журналист ВВС Марк Урбан, передает The Guardian.

Так, журналист, который лично общался со Скрипалем, утверждает, что выйдя из комы бывший сотрудник ГРУ отказывался верить, что за отравлением стоит Кремль.

Марк Урбан в своей книге утверждает, что не смотря на то, что Скрипаль выехал из России и передавал информацию британской разведке, он открыто поддерживал политику Москвы. В частности, он поддерживал аннексию Крыма и не верил в присутствие российских военных на Донбассе. Как отмечает автор, в купленном MI6 для него доме он часто проводил вечера за просмотром «Первого канала».

«Скрипаль, бывший десантник, поддержал аннексию Крыма Путиным в 2014 году и пренебрежительно относился к украинцам как «просто овцы, которым нужен хороший пастух», — цитирует The Guardian.

«Передайте товарищу Сталину — произошла чудовищная ошибка!» Так или примерно так взывал бы к справедливости журналист и политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, будучи обвиненным в антигосударственной деятельности году эдак в 1937-м. И взывал бы, безусловно, находясь за решеткой. Но времена нынче другие, несравнимо более гуманные, поэтому тон его заявления совсем иной: «Не собираюсь оправдываться ни перед ГРАДом, ни перед кем-либо другим, но Ваш ГРАД меня оклеветал».

Поясним: ГРАД — Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, созданная неделю назад по инициативе «Справедливой России — За правду» и из представителей этой партии главным образом и состоящая. Впрочем, на официальном сайте ГРАД подчеркивается ее надпартийность. Сами «градовцы» величают себя «рабочей группа в Госдуме, в которую входят депутаты, сенаторы и культурные деятели».

Группа займется «выявлением фактов поддержки чиновниками и бизнесом с государственным участием деятелей культуры, отстаивающих позицию враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России (в первую очередь, СВО)», а также «приданием гласности данным фактам» и «привлечение внимания надзорных органов».

Результаты поисков будут отражаться в списке «чиновников и топ-менеджеров, выступающих против армии и силовых структур РФ в ходе спецоперации и/или поддерживающие выступающих против». Короткое его название: «Агенты». Правда, вопреки заявленному принципу, помещают в «черный список» не только чиновников, но и самих нелояльных, по версии ГРАД, деятелей культуры.

Пока что в списке шесть человек. Четыре имени расположены попарно: шоумен Иван Ургант и … гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст; режиссер Александр Молочников и директор Большого театра Владимир Урин. У Шуры и Левы Би-2 (группа «Би-2») пары пока нет: ГРАД еще выясняет, кто организовал их выступление на Суперкубке России по футболу.

Декан Высшей школы телевидения в списке не значится. Тем не менее в своем обращении к председателю «СРЗП» Сергею Миронову и сопредседателю партии Захару Прилепину Третьяков пишет, что «на днях из СМИ и Сети» узнал, что его имя «включено в составленный вашим ГРАДом список лиц, «занимающих антироссийскую позицию». Что декана крайне возмутило: «Я не так знаменит, как вы, но и не настолько неизвестен, чтобы предполагать, что вы ни разу не слышали хотя бы мои выступления по телевидению».

Заподозрить Виталия Товиевича в нелояльности и впрямь трудно. Декана можно назвать одним из деятельнейших бойцов пропагандистского фронта. Словом, похоже, и впрямь произошла «чудовищная ошибка».

Вскоре недоразумение вроде бы разрешилось. Сергей Миронов заверил Третьякова и всю встревоженную общественность — всего в обнародованном перечне 142 имени (режиссеры, сценаристы, продюсеры, актеры, писатели, поэты, историки, журналисты и т.д. и т.п.) — что это ни он, ни его помощники, ни соратники никаких таких списков не составляли. Что это «провокация с целью рассорить патриотически настроенных людей». Но осадочек, как водится, остался.

Во-первых, из официального заявления ГРАД, размещенного в телеграм-канале группы, явствует, что список, попавший в руки журналистов, составлялся все-таки «градовцами»: «Это списки членов жюри Большой книги и экспертных советов Фонда кино. Это рабочие материалы, не предназначенные для глаз широкой публики, но — попавшие в СМИ. Причем это был не окончательный вариант аналитики, который потом уточнялся и перепроверялся».

Зачем группе эти списки? А затем, что «ГРАД анализирует гражданскую позицию экспертов, чтобы сравнить, насколько взгляды этих людей совпадают с мнением народа, — объясняют разоблачители антироссийской деятельности. — Чтобы понять причину, почему у нас государственные институты признания и поддержки выбирают и продвигают прозападные, а порой откровенно русофобские творческие продукты».

То, что это еще «не окончательный вариант» и кого-то, возможно, разобравшись, исключат из списка, несколько успокаивает. Но очень смущает, что тех, чья позиция вызывает у «градовцев» удовлетворение, в списке в принципе нет.

В графе «результаты», описывающей то, как по версии ГРАД, имярек относится к спецоперации, лишь два варианта характеристики: либо «против», либо «молчит».

Однако главным доводом в пользу того, что попавшим в «черный список» расслабляться рано, являются очевидные исторические параллели. Некоторые находят аналогии в американской истории, называя деятельность группы «русским маккартизмом». И это, на самом деле, был бы не самый ужасный вариант. Куда хуже будет, если пойдем своим, традиционным путем.

Американцам, по крайней мере, удалось не довести свой маккартизм до полного маразма, до кровавого абсурда. У нас же на таких маршрутах с тормозами обычно плохо. Как ни начнем борьбу с «врагами народа» — остановиться не можем.

Кстати, ввиду этого печального опыта определенные основания для беспокойства есть и у самих борцов с «врагами». Ибо основной принцип, главное правило такой борьбы: невиновных нет — есть недопроверенные.

Арбитражная реформа стартовала уже более года назад. Скоро наступит ее очередной рубеж – 1 ноября 2017 года прекратится деятельность всех третейских судов России за исключением тех, которые получили разрешение на администрирование арбитража. Целью реформы был указан вывод арбитража на качественно новый уровень и повышение его роли в обществе. Именно для этого и был разработан достаточно уникальный механизм, когда разрешение на администрирование арбитража выдается на основе такого субъективного критерия как наличие репутации. А чтобы избежать обвинений в предвзятости, был специально создан особый орган по рассмотрению заявок — Совет по совершенствованию третейского разбирательства. Он создавался при Минюсте, не был юридическим лицом и должен был рассматривать заявления с привлечением служащих Минюста. Закон «Об арбитраже» предусматривал, что Минюст разработает и утвердит положение о Совете, установит перечень документов для получения разрешения и определит порядок работы Совета. Первые два документа были приняты, порядок работы Совета определен в общих чертах, а административный регламент действий сотрудников Минюста вообще отсутствует, что не препятствует им работать.

Такая коллизия породила крайне неприятные последствия для заявителей. Вроде бы есть список документов, которые нужно подать, но проблема в том, что первичную оценку документов на достоверность представленных там сведений и соответствие их закону осуществляют сотрудники Минюста, а вовсе не Совет. Вернее сказать, все действия совершаются от имени Совета, но фактически реализуются Минюстом. Совет на этой стадии представлен всего тремя лицами (все сотрудники Минюста), которые принимают решение: председатель Гальперин М.Л., заместитель председателя Ардабьева Е.А. и секретарь Совета Усачева А.В. Именно они и определяют все требования к документам и их соответствие закону, оценивают достоверность сведений, проверяют репутацию заявителя.

За полгода работы из более 50 заявок на получение разрешения на администрирование арбитража удовлетворено только две! А остальные, даже со второго раза не смогли правильно заполнить документы. И ведь участвовали в этом процессе не новички, а юридические фирмы с мировой репутацией, которые стоят за многими арбитражами! Но никто из них не смог убедить чиновников Минюста в правильности оформления документов. Т.е. их документы в Совет даже не попали на рассмотрение.

Почему так вышло, что крупнейшие специалисты, которые легко справляются с ведением сложным судебных процессов, оказались неспособны к подаче заявления в Минюст? Ответ оказался простым и неожиданным. Дело в том что не существует единых требований к оформлению документов, кроме того эти требования постоянно изменяются. Требования не установлены ни законом, ни положением о Совете, ни сформулированы Советом. Форму и содержание документов, их соответствие закону и достоверность сведений определял конкретный специалист Минюста. Отказать в дальнейшем рассмотрении можно, если документы не соответствуют закону или представленные в них сведения недостоверны.

Самое примечательное заключается в том, что достоверность документов проверяется Минюстом весьма странными способами, поскольку возобладала презумпция, что документы сфальсифицированы. Вот некоторые примеры выявленных Минюстом ошибок, которые послужили основанием для возврата документов:

приложены документы, что арбитр доцент вуза, а на сайте вуза он указан как профессор;

справка Судебного департамента о работе более 20 лет судьей в гражданской коллегии суда общей юрисдикции не подтверждает опыт рассмотрения гражданских дел, который подтверждается только ссылкой на рассмотренные дела или приложением решений;

на приглашении на конференцию проводимую государственным судом, не проставлена оригинальная подпись председателя суда;

стаж третейского судьи подтверждается только справкой с перечислением всех дел с их персональными данными и предметом спора;

наименование вуза в списке арбитров не совпадает с его наименованием в дипломе (нет указания, именем кого назван вуз);

название должности арбитра по основному месту работы в списке арбитров, не совпадает с ее наименованием ее на сайте организации.

В итоге Минюстом делается вывод о недостоверности официального документа по причине его расхождения с информацией почерпнутой из сети интернет. Особенно странно это выглядит, когда заявитель вообще не имеет отношения к сайту, с которого взята информация и не может повлиять на его заполнение совсем иными лицами. Такой подход можно было бы применить к проверке репутации, но в отношении официального документа …. Самый серьезный шок у заявителей вызвало недоверие Минюста к судьям в отставке. Сколько шуму было по поводу предоставления им возможности быть арбитрами, теперь разбирательство выйдет на новый уровень! Но оказалось, что с точки зрения Минюста судьи на местах обладают весьма сомнительным опытом разрешения гражданско-правовых споров. Ведь для его подтверждения с них так же требуют справку о рассматриваемых делах в течение 10 лет с указанием предмета спора. Тем кто вышел в отставке давно выполнить это требование можно только через архив суда. Видимо судьям Конституционного суда вообще не светит что-то подтвердить, поскольку характер рассматриваемых ими дел еще более спорен. Применительно к подтверждению опыта государственных судей в отставке указанный опыт легко мог быть проверен Минюстом как путем выяснения этих сведений в судебных органах, так и в открытых источниках (базах судебных актов).

С арбитрами третейских судов Минюст императивно установил, что опыт подтверждается справкой с номерами третейских дел, указанием сторон и предмета спора, что прямо противоречит принципу конфиденциальности третейского разбирательства, закрепленному в ст. 21 закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» о недопустимости разглашения сведений о споре сторон. При этом Минюст не устанавливает никакого количественного критерия дел достаточных для подтверждения опыта, что приводит к необходимости составления длиннейших и бесполезных списков дел от 10 до 100 страниц печатного текста для каждого судьи. Тем более, что этот опыт ранее мог подтверждаться справками о количестве рассмотренных дел каждым судьей с разбивкой по годам. Как собирается Минюст проверять эту информацию опять же загадка, видимо задача состоит в том, чтобы сделать требование трудно выполнимым.

Особенно непривычно в общении с государственным органом, что его требования отнюдь не стабильны. Если для первых заявителей Минюст проверял явные опечатки и следил за формой документов (нотариальная форма, описки, соответствие ГК по форме проведения собраний и т.д.), а в подтверждение опыта разрешения споров требовал просто представить справку с количеством рассмотренных дел каждым судьей. Уже через пару месяцев этого оказалось недостаточно. Стали проверять гораздо более глубоко: проверять на соответствие документов уставу НКО, опыт проверять с помощью развернутых сведений, данные на арбитров сверять с интернет, проверять достаточно ли свидетельств о наличии репутации. Если после исправления документов направишь их повторно, то могут найти замечание, которое не заметили в первый раз. Особенно раздражал меня мой первый отказ, где большая часть замечаний носила неконкретный характер «документ не соответствует закону, сделайте по закону» или «указанный документ не может подтверждать то-то». Что в нем не так, где установлено, что нужно делать только так, как нужно никто не пишет. После исправления таких недостатков второй отказ был по принципу — опять не угадали, как исправить недостаток.

Степень открытости процедуры получения разрешения на самом низком уровне. Никто кроме Минюста не знает, кто обращался и почему отказали. Между тем, очевидно, что пошли за обращениями и те, у кого реально негативная репутация и кто действительно может сфальсифицировать сведения. Казалось бы, их и нужно подвергнуть проверке в рамках установленных процедур. При нормальном подходе нужно было просто четко озвучить единые требования для всех к оформлению документов и четко следить за их выполнением. При этом именно в нормативном документе или уж по решению Совета должны быть определены эти требования, а чиновники Минюста только следить за их соблюдением. Но уж никак не чиновники должны определять форму документа и его содержание. Таким образом, явно нарушается принцип правовой определенности содержания нормативного акта. Вряд ли в иной сфере являлось бы нарушением неисполнение требований, которые не установлены законом, а определены органом власти по своему усмотрению.

Вопрос репутации заявителя должен разрешить Совет самостоятельно или же путем выяснения мнения профильных организаций объединяющих третейские суды. Однако, Минюст фактически подменил собой Совет и последний просто устранен от выполнения своей прямой функции. Возникает вопрос, кем и для чего был реализован такой подход, к чему он приведет? Глупо предполагать, что рядовые сотрудницы Минюста, собравшись кружком, неожиданно решили ужесточить требования. Так же сложно предположить, что они не сознают значения совершаемых ими действий. Секретарь Совета Усачева А.В., подписывающая эти вызывающие удивления отказы, оказалась в самом незавидном положении. Формально именно она и сформировала такой подход, однако сделать такое предположение, зная иерархию Минюста, будет в высшей степени опрометчиво. Соответственно, остается предположить, что команда максимально затруднить получение разрешения и при этом вывести из-под критики Правительство и Совет, поступила с более высокого уровня. Так же опрометчиво считать, что процесс получения разрешения тормозят лоббисты высокого уровня из числа тех, у кого есть разрешение. Для них региональные рынки принципиально не интересны, их интересуют лишь крупные споры, а пройдут ли мелкие третейские суды им все равно. Влиять на Минюст в этой ситуации для них нет смысла. Определенный интерес может быть лишь в том, чтобы не допустить таких же крупных игроков, которые претендуют на те же группы споров, но таких вообще мало, а заявилось еще меньше.

С другой стороны, уже через несколько месяцев Минюст будет вынужден отчитаться о результатах арбитражной реформы, которая длится уже год. А в сухом остатке окажется, что в России нет достойных арбитражей с репутацией, кроме трех московских! Еще печальнее, что и иностранные арбитражи или пренебрегли получением разрешения или и их признали не авторитетными. Поскольку развивать арбитраж с таким незначительным составом весьма непросто, как и демонстрировать успех реформы, то будет необходимо пропустить еще порцию заявителей. Так что вторая волна тех, кого допустят до Совета, будет не результатом естественного отбора, а следствием закулисных сделок как пропустить только своих.

Любопытным оказалось то, что в начале реформы третейские суды утверждали, что легко соберут документы, а если не получится, то такой отказ обжалуют в суде. Однако документы собрали единицы, да и те не прошли, а волны исков не проследовало. Каждый заявитель втайне надеется, что его это коснулось случайно, просто Минюст не разобрался с кем имеет дело, поэтому нужно просто выполнить все требования и все образуется. Это сильно напоминает возгласы из 37 года во время арестов врагов народа «скажите товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка». Публичных протестов почти не слышно, информация кому и почему отказали не афишируется, никто не хочет делиться информацией. Такая пассивность арбитражей вызывает печаль. На недавнем июньском форуме «Третейского и делового сообществ» в Санкт-Петербурге, мне довелось выступать по теме реформы. Любопытно, что в кулуарах ко мне подошло весьма много лиц, которые выражали всемерную поддержку моему тезису о недопустимости сложившейся ситуации. Многие предлагали помочь в этой борьбе. При этом почти все сказали, что открыто выступить против такого подхода Минюста не смогут, из-за опасений негативной реакции в отношении них. Так что выступления против такой политики могут начаться только в качестве последнего средства, а пока большинство питает иллюзию, что еще немного и все у них получится. Хотя может статься, что и вправду у них получится, а у меня нет.

Единственная известная попытка оспаривания, это иск об оспаривании Положения о Совете. Впрочем, попытка явно провальная изначально, поскольку пытаются отменить нормативный акт по причине связи с третейскими судами отдельных членов Совета. Как уже было показано, члены Совета не определяют политику Минюста. А если оттуда выведут тех, кто имеет отношение к третейским судам, то это еще больше облегчит задачу Минюсту. Вместо лиц, разбирающихся в арбитраже, они проведут номинальные фигуры, которые проведут нужную политику без всяких возражений. Если уж оспаривать положение о Совете, то по мотиву отсутствия правовой определенности в вопросе критериев получения разрешения.

Самый верный путь борьбы это конечно судебный путь. Тут можно оспаривать и незаконность требований и превышение полномочий. Конечно это долгий путь и не гарантирующий успеха. Но одно дело написать заявителю абсурдные требования и другое доказывать в суде правомерность вынесенного акта. Перевод разногласий на судебный, более открытый уровень поставит Минюст в совершенно иное положение. Так что с приближением срока исчезновения третейских судов их позиция будет становиться более решительной.

Ну а пока результатом реформы грозит стать переход арбитража на «ad hoc» и уход в иностранные арбитражные учреждения. Этот процесс уже запущен вовсю. Пока что его начали самые неумелые, которые совершают весьма топорные действия. Начиная с «сингапурского арбитража» и до предложений заключить договор простого товарищества арбитров с целью скрытого администрирования арбитража. К ноябрю, если шансы на получение разрешения не прояснятся, к этому процессу подключаться более опытные специалисты арбитража, которые облекут это в более приемлемую форму. Тогда можно будет уверенно констатировать, что арбитражная реформа не удалась. Жаль, что никто не будет наказан за выплескивание ребенка вместе с водой и уничтожение арбитража. Напротив, государственные мужи будут дальше с серьезными лицами думать о России и нести свою нелегкую службу.

savl сказал(а) 49 минут назад:

ну комуто из наших бегунков даже присвоили какое то звание

Гордиевский получил Орден Святых Михаила и Георгия, который, типа, дает рыцарство, но по факту, ничего не дает. За 10 лет безупречного предательства.

Но в любом случае, отношение к нему даже среди равных — презрительное.

Лебедев получил пожизненное пэрство и титул барона Хемптонский и Сибирский. И тут вопрос, с какого х*** Сибирский. Поскольку титулы на земли у нас должны (цитирую ББС):

Для того, чтобы зарегистрировать вторую часть титула, Геральдическая палата Британии должна была подать запрос российской стороне.

Сам Лебедев родом из Москвы, поэтому не совсем понятно, почему в титуле фигурирует Сибирь. Русская служба Би-би-си задала этот вопрос российскому посольству в Лондоне и ожидает ответа.

Думаю, тут подкладывание мины на будущее. Типа попытки, ну не застолбить, но оставить лазейку для притязания на нее, или часть ее.

В любом случае, это исключения, подтверждающие правило.

Изменено 12 мая, 2022 пользователем smallvirus